| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Odenwald zu Odin

Reise vom 25. September bis 1. Oktober 2006

Montag, 25.09.06 -

An diesem Tag starteten wir die

Fortsetzung unserer Reise in dem 700

Jahre-Rhythmus, die uns diesmal in die Zeit von Wolfram von Eschenbach

zurückführen sollte.

Frühmorgens fuhren wir mit dem Zug nach Worms.

Unser Quartier schlugen wir in einer Jugendherberge auf und bereiteten uns zur Erkundung der Stadt vor.

Als Erstes besuchten wir den Dom und den daneben gelegenen Kreuzgang.

Frühmorgens fuhren wir mit dem Zug nach Worms.

Unser Quartier schlugen wir in einer Jugendherberge auf und bereiteten uns zur Erkundung der Stadt vor.

Als Erstes besuchten wir den Dom und den daneben gelegenen Kreuzgang.

Der Wormser Dom.

Ein paar der Steinobjekte im

Kreuzganghof erinnerten

uns an das Symbol im Fries des "Mausoleums" von Ravenna (Italien).

Links

das Symbol im

Kreuzgang. Rechts das selbe Symbol am Fries des "Mausoleums"

Theoderichs des Großen.

Theoderichs des Großen.

Der Kreuzgang selbst ist vor

langer Zeit abgerissen worden und nur noch

Überbleibsel stehen vor einer Mauer des Kreuzganggartens.

Wir gingen hinüber zum

Domeingang und waren ganz erfreut, auf

einer Tafel, welche die Geschichte des Doms schilderte, hier den Namen

von

Brunhilde, der Gattin von König Gunter, zu lesen, die um zirka 600

n.u.Z. den Dom erweitert

hatte. Somit befanden wir uns an diesem historischen Ort auch in

dem Zeitraum des 2 mal 700 Jahre-Rhythmus.

Im Jahre 1160 n.u.Z. hatte auch Kaiser Friedrich I. von Staufen (Barbarossa) eine Erweiterung des Doms vorgenommen. Seine Gemahlin Beatrix, war selbst auch Burgunderin, wie ein Teil der Nibelungen, nämlich König Gibich mit seinen Kindern Krimhild und Gunter. Gunters Ehefrau war dann die oben erwähnte Königin Brunhilde, die in Island das Licht dieser Welt erblickte.

Im Jahre 1160 n.u.Z. hatte auch Kaiser Friedrich I. von Staufen (Barbarossa) eine Erweiterung des Doms vorgenommen. Seine Gemahlin Beatrix, war selbst auch Burgunderin, wie ein Teil der Nibelungen, nämlich König Gibich mit seinen Kindern Krimhild und Gunter. Gunters Ehefrau war dann die oben erwähnte Königin Brunhilde, die in Island das Licht dieser Welt erblickte.

Wir gingen dann weiter durch

die Stadt bis zur berühmten

Rheinbrücke, auf der bereits vor 70 Jahren Otto Rahn einen Teil

seiner "Pilgerreise" begann. Auch wir hatten nicht das

Glück unseren Weg beim Donnersberg zu beginnen, einst dem

nordischen Gotte

Donar/Thor heilig, sondern durften ihn auch nur von der Brücke aus

im Westen schemenhaft bewundern.

Das

Rheintor mit Blick auf

Worms. Vor 70 Jahren stand Otto Rahn an dieser Stelle.

Wir wanderten am Rheinufer bis

zum Hagen-Denkmal. An dieser

Stelle soll einst Hagen von Tronje den Nibelungenschatz voll Zorn

versenkt haben. Wie sah es hier wohl vor 1500 Jahren aus?

Das Hagen-Denkmal am

Rheinufer.

Doch unsere Suche gilt nicht

irgendwelchen materiellen Schätzen,

sondern immer noch der Suche nach dem "Rosengarten" und dem Gral - der

nicht ein

Trinkgefäß gewesen war.

Dienstag, 26.09.06 -

Gerade richtig zum Beginn

unserer Wanderung lockerte die Bewölkung

auf und wir marschierten mit unseren Rucksäcken wieder in Richtung

Rheinbrücke, da dies der einzige Ausgang aus Worms in Richtung

Osten ist.

Bei unserer Weiterwanderung bemerkten wir, an einem bestimmten Stück Wegs bis kurz vor Bürstadt, außerordentlich viele Schnecken, von ganz kleinen bis zu riesengroßen Schnecken. Die größeren Schnecken krochen auf Bäume und Gräser, so daß die Gräser unter ihrem Gewicht herunterhingen. So etwas hatten wir zuvor noch niemals gesehen. Es hatte den Anschein als wollten die Schnecken gen Himmel empor kriechen. Welche Kräfte hier im "Rosengartengebiet" bewirkten dies außergewöhnliche Verhalten der Schnecken?

Wir rasteten kurz in Bürstadt und begaben uns dann weiter auf den Weg nach Lorsch - zum Zentrum des "Rosengartens".

Hinter der Rheinbrücke

durchwanderten wir ein Dorf mit dem Namen

"Rosengarten"; dies bewies die Richtigkeit der Sage, daß einst

König Gibich

zu Worms hier ein Märchenhaft schönes irdisches Paradies,

"Rosengarten" geheißen, besaß. Das Zentrum dieses

Gartens

lag in Laurinsham, das heutige Lorsch.

Einer der zwölf Hüter des Gartens war Siegfried, Krimhilds Anverlobter. Wenn man sich die Umgebung betrachtet, kann man sich gut vorstellen, wie hier einst der Kampf zwischen Dietrich von Bern (Theoderich der Große) mit seinen Gesellen und Recken gegen Siegfried und die Nibelungen, um einen Preis, nämlich einem Kranz von Rosen und einen Kuß von Krimhild, stattgefunden hat.

Dies alles spielte sich einst östlich den Rheins ab, also in dieser Umgebung.

Einer der zwölf Hüter des Gartens war Siegfried, Krimhilds Anverlobter. Wenn man sich die Umgebung betrachtet, kann man sich gut vorstellen, wie hier einst der Kampf zwischen Dietrich von Bern (Theoderich der Große) mit seinen Gesellen und Recken gegen Siegfried und die Nibelungen, um einen Preis, nämlich einem Kranz von Rosen und einen Kuß von Krimhild, stattgefunden hat.

Dies alles spielte sich einst östlich den Rheins ab, also in dieser Umgebung.

Bei unserer Weiterwanderung bemerkten wir, an einem bestimmten Stück Wegs bis kurz vor Bürstadt, außerordentlich viele Schnecken, von ganz kleinen bis zu riesengroßen Schnecken. Die größeren Schnecken krochen auf Bäume und Gräser, so daß die Gräser unter ihrem Gewicht herunterhingen. So etwas hatten wir zuvor noch niemals gesehen. Es hatte den Anschein als wollten die Schnecken gen Himmel empor kriechen. Welche Kräfte hier im "Rosengartengebiet" bewirkten dies außergewöhnliche Verhalten der Schnecken?

Wir rasteten kurz in Bürstadt und begaben uns dann weiter auf den Weg nach Lorsch - zum Zentrum des "Rosengartens".

Mittags gegen 14 Uhr

erreichten wir das berühmte Kloster Lorsch

in der Nähe von Bensheim.

Für uns unerwartet lag das alte Münster und Benediktinerkloster mitten in dem kleinen Ort Lorsch. Von der ehemaligen Reichsabtei sind nur noch das "Königstor" mit der "Königshalle" erhalten.

Wie bei jedem wichtigen Kraftort hat die UNESCO auch hier ihre Hand drauf.

Wir riefen uns noch einmal die Beschreibungen von Otto Rahn über Lorsch ins Gedächtnis.

Für uns unerwartet lag das alte Münster und Benediktinerkloster mitten in dem kleinen Ort Lorsch. Von der ehemaligen Reichsabtei sind nur noch das "Königstor" mit der "Königshalle" erhalten.

Wie bei jedem wichtigen Kraftort hat die UNESCO auch hier ihre Hand drauf.

Wir riefen uns noch einmal die Beschreibungen von Otto Rahn über Lorsch ins Gedächtnis.

Das "Königstor".

Vom großen Klosterplatz

biegt die Anlage aufwärts nach

Rechts ab. Der Blickt fällt auf das "Königstor".

Durch den mittleren Bogen sieht man auf das alte Münster.

Sofort bemerkt man einen Sarg, der auf einem Sockel auf der Treppe

vor dem Münster steht.

Der erste Gedanke, der uns dabei durch den Kopf ging, als wir vom "Königstor" aus auf den Sarg blickten, war: ist es Siegfried der hier liegt?

Hierzu fielen uns die Verse aus dem Mittelalter ein:

"Es ließ hier Frau Krimhilde - sie wollte es haben -

Den toten Herren Siegfried zum zweitenmal begraben:

Zu Lôrse bei dem Münster mit großer Pracht und Ehr:

In einem lange Sarge liegt dort der Held so kühn und hehr."

Der erste Gedanke, der uns dabei durch den Kopf ging, als wir vom "Königstor" aus auf den Sarg blickten, war: ist es Siegfried der hier liegt?

Hierzu fielen uns die Verse aus dem Mittelalter ein:

"Es ließ hier Frau Krimhilde - sie wollte es haben -

Den toten Herren Siegfried zum zweitenmal begraben:

Zu Lôrse bei dem Münster mit großer Pracht und Ehr:

In einem lange Sarge liegt dort der Held so kühn und hehr."

Der

Blick vom "Königstor"

auf den Innenhof und dem Sarg. Dahinter das alte Kloster zu

erkennen.

Dann begaben wir uns in den

Innnenhof und schritten zu dem Sarg

empor. Ein wenig verwundert steht man davor und sieht nur eine

rötliche Steinplatte zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg

gefallenen Lorscher, obwohl man eben vom "Königstor" aus einen

Sarg gesehen hatte.

Die Sinnestäuschung war perfekt.

War hier einst wirklich der letzte Ruheort von Siegfried?

Um dies heraus zufinden, schritt ein Teilnehmer unserer Gruppe mit einem Pendel einmal um die ganze Anlage auf der Anhöhe herum.

Es stellte sich heraus, daß um das Münster herum, bei welchem gerade Ausgrabungen stattfanden, keine Kräfteeinwirkungen auf das Pendel zu sehen waren.

Wie rein intuitiv nicht anders von uns erwartet wurde, war jedoch dann die stärkste Schwingung genau über dem Sarg zu beobachten.

Warum für die im Ersten Weltkrieg-Gefallenen genau an dieser Stelle ein Sarg-Denkmal in Form eines Sarges errichtet wurde, wird einem klar, wenn man davon ausgeht, daß der Errichter dieses Denkmals von der Geschichte um Siegfrieds zweite Bestattung gewußt haben muß. Das Denkmal wurde hier 1931 errichtet.

Die Sinnestäuschung war perfekt.

War hier einst wirklich der letzte Ruheort von Siegfried?

Um dies heraus zufinden, schritt ein Teilnehmer unserer Gruppe mit einem Pendel einmal um die ganze Anlage auf der Anhöhe herum.

Es stellte sich heraus, daß um das Münster herum, bei welchem gerade Ausgrabungen stattfanden, keine Kräfteeinwirkungen auf das Pendel zu sehen waren.

Wie rein intuitiv nicht anders von uns erwartet wurde, war jedoch dann die stärkste Schwingung genau über dem Sarg zu beobachten.

Warum für die im Ersten Weltkrieg-Gefallenen genau an dieser Stelle ein Sarg-Denkmal in Form eines Sarges errichtet wurde, wird einem klar, wenn man davon ausgeht, daß der Errichter dieses Denkmals von der Geschichte um Siegfrieds zweite Bestattung gewußt haben muß. Das Denkmal wurde hier 1931 errichtet.

Das Sarg-Denkmal der

Ersten Weltkriegs-Gefallenen

Für uns ist eindeutig

erwiesen, daß einst hier der "Rosengarten" des

Bruders von Laurin stand, sein Name war Thor-Donar.

Dies bestätigte uns indirekt sogar ein Reiseprospekt der Stadt Lorsch aus heutiger Zeit, der einen "Codex Laureshamensis" der Abtei Lorsch erwähnt.

Hierzu passt auch die Darstellung auf dem Fries des "Königstors" - es sind dort eindeutig Widderköpfe und darunter verbundene Rosen erkennbar, denn Widder und Rose waren in alten Zeiten dem Gott Thor-Donar heilig.

Dies ist für uns ein Hinweis, daß die Baumeister der Abtei Lorsch offenbar die römisch-katholische Kirche hinters Licht geführt haben, indem sie diese urdeutschen (heidnischen) Symbole in das "Königstor" geschickt einfügten.

Dies bestätigte uns indirekt sogar ein Reiseprospekt der Stadt Lorsch aus heutiger Zeit, der einen "Codex Laureshamensis" der Abtei Lorsch erwähnt.

Hierzu passt auch die Darstellung auf dem Fries des "Königstors" - es sind dort eindeutig Widderköpfe und darunter verbundene Rosen erkennbar, denn Widder und Rose waren in alten Zeiten dem Gott Thor-Donar heilig.

Dies ist für uns ein Hinweis, daß die Baumeister der Abtei Lorsch offenbar die römisch-katholische Kirche hinters Licht geführt haben, indem sie diese urdeutschen (heidnischen) Symbole in das "Königstor" geschickt einfügten.

Das Fries am

"Königstor" mit Widderköpfen und darunter verbundenen Rosen.

Von Donar kamen wir nun in das

Gebiet von Odin, nämlich an die

Grenzen des Odenwaldes. Am Abend erreichten wir Bensheim.

Die Tagestrecke von Worms bis Lorsch war 17 Kilometer.

Mittwoch, 27.09.06 -

Am frühen Morgen liefen

wir zum Bahnhof in Bensheim

und fuhren von dort mit dem Stadtbus nach Auerbach. Von dort

liefen wir dann durch den reizenden Ort zum "Fürstenlager".

Dies ist ein Park, den einst ein Fürst für sich angelegt

hatte, um ländliches Leben zu geniessen.

Am Fuße des

Odenwaldes. Im Hintergrund Schloß Auerbach zu erkennen.

Von dort ging es weiter stetig

bergauf, bis wir nach einer langen

Strecke den "Toten Mann" erreicht hatten. Hierzu lautet die

Geschichte auf einer Holztafel wie folgt: "Eine Holzfällerfrau hatte einst

ihren Mann im Streit hier erschlagen, sein Leichnam lag genau auf der

Grenze zwischen Erbach und einem anderen Gerichtsbezirk. Die

Steine an dieser Stelle sollen den toten Mann darstellen. Die

Mörderin soll noch heute zur Geisterstunde an dieser Stelle mit

Geräuschen umgehen und es wurde auch immer wieder eine weiße

Gestalt auf den Steinen sitzend gesehen."

Der "Tote Mann"

Von hier aus ging es weiter in

Richtung Reichenbach. Auf dem Weg

dorthin kamen wir am Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten

Weltkrieges des Odenwaldklubs vorbei. Gegen 12 Uhr 10 erreichten

wir Reichenbach. Im Ort hatte zu dieser Zeit nur ein

Geschäft geöffnet, nämlich eine Bäckerei, die

jedoch auch

gerade schließen wollte. Zum Glück konnten wir gerade

noch etwas zu Essen kaufen, bevor auch dieses Geschäft

schloß.

Von Reichenbach ging es wieder bergauf über Reichelbach nach Gadernheim. Von Gadernheim wanderten wir weiter bergauf an einem beeindruckenden Felsenmassiv vorbei, das uns spontan an die Externsteine erinnerte.

Weiter ging es bergauf in Richtung Neunkircher Höhe. Nach einem sehr anstrengenden Aufstieg erreichten wir den "Kaiser Turm" - mit 605 m ist dies der höchste Punkt des Odenwaldes. Diese Höhe wies große Findlinge in einer merkwürdigen Formation auf.

Von Reichenbach ging es wieder bergauf über Reichelbach nach Gadernheim. Von Gadernheim wanderten wir weiter bergauf an einem beeindruckenden Felsenmassiv vorbei, das uns spontan an die Externsteine erinnerte.

Weiter ging es bergauf in Richtung Neunkircher Höhe. Nach einem sehr anstrengenden Aufstieg erreichten wir den "Kaiser Turm" - mit 605 m ist dies der höchste Punkt des Odenwaldes. Diese Höhe wies große Findlinge in einer merkwürdigen Formation auf.

Neunkircher Höhe mit

dem Kaiserturm.

Nach einer Pause ging es von

hier am späten Nachmittag wieder

bergab, in Richtung Freiheit-Laudenau. Durch den Reichelsheimer

Wald führte uns leider ein mühseliger Umweg nach

Reichelsheim. Endlich erreichten wir dort unsere Unterkunft gegen

18 Uhr 30.

Trotz der Anstrengungen war es ein wunderschöner Tag bei herrlichem Wetter.

Von Auerbach bis Reichelsheim betrug die Tagesstrecke 21,5 Kilometer.

Trotz der Anstrengungen war es ein wunderschöner Tag bei herrlichem Wetter.

Von Auerbach bis Reichelsheim betrug die Tagesstrecke 21,5 Kilometer.

Donnerstag, 28.09.06 -

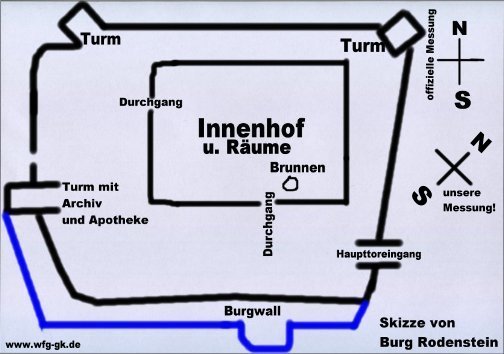

Burg Rodenstein

Auf unserer Odenwaldreise legten wir einen Abstecher ein, der uns der Aufklärung eines Phänomens näher bringen sollte.

Auf unserer Odenwaldreise legten wir einen Abstecher ein, der uns der Aufklärung eines Phänomens näher bringen sollte.

Wir hatten von einer lokalen

Sage gehört, die sich um die Burg

Rodenstein rankte. Nach Zeugenaussagen im Laufe mehrerer

Jahrhunderte sollte ein Geisterheer vorhanden sein, welches sich immer

dann bemerkbar machte, wenn für Deutschland Kriegsgefahr

drohte. Und zwar sollte dieses Geisterheer dann von der Burg

Schnellerts aus zur Burg Rodenstein durch die Lüfte brausen.

Umgekehrt sollte nach Eintritt von Frieden dieses unsichtbare Heer an

den Ausgangspunkt zurückkehren.

Am Vormittag wanderten wir also von Reichelsheim zur Burg Rodenstein. Nach etwa 4 Kilometern, vorbei an übervollen Apfel- und Birnbäumen, erreichten wir den Fuß der Burganlage. Über holzverstärkte Erdtreppen stiegen wir zur Burgruine hoch. Uns fiel dieser Aufstieg zum Vorzwinger ungewöhnlich schwer, als ob eine Last auf dem Rücken läge, die uns hinterunterzog. Auf dem Vorzwinger führten wir eine Kompassmessung und eine Pendelmessung durch.

Am Vormittag wanderten wir also von Reichelsheim zur Burg Rodenstein. Nach etwa 4 Kilometern, vorbei an übervollen Apfel- und Birnbäumen, erreichten wir den Fuß der Burganlage. Über holzverstärkte Erdtreppen stiegen wir zur Burgruine hoch. Uns fiel dieser Aufstieg zum Vorzwinger ungewöhnlich schwer, als ob eine Last auf dem Rücken läge, die uns hinterunterzog. Auf dem Vorzwinger führten wir eine Kompassmessung und eine Pendelmessung durch.

Laut einer aufgestellten Tafel

ergibt sich für die Burg in

Stichworten folgende Geschichte:

1240 - Erbauung der Burg durch die Familie derer von Fränkisch-Krumbach.

1250 - die Adeligen von Fränkisch-Krumbach nennen sich ab jetzt: von Rodenstein.

1635 - Adam von Rodenstein stirbt mit seiner Familie an der Pest aus.

Die von Rodensteiner besaßen im Turm ein Archiv und außerdem - ungewöhnlich für die damalige Zeit - eine Apotheke.

Von Dichtern besungen wurden die Rodensteiner auch "Retter von Deutschland" genannt.

1240 - Erbauung der Burg durch die Familie derer von Fränkisch-Krumbach.

1250 - die Adeligen von Fränkisch-Krumbach nennen sich ab jetzt: von Rodenstein.

1635 - Adam von Rodenstein stirbt mit seiner Familie an der Pest aus.

Die von Rodensteiner besaßen im Turm ein Archiv und außerdem - ungewöhnlich für die damalige Zeit - eine Apotheke.

Von Dichtern besungen wurden die Rodensteiner auch "Retter von Deutschland" genannt.

Unsere Messungen ergaben

folgendes Ergebnis:

Uns fiel zunächst der Unterschied auf, zwischen der auf der Tafel angegebenen Nord-Süd-Richtung, die mit unseren Messungen, außer beim Eingangstor, so nicht überein stimmte.

Im Turm beobachteten wir das Phänomen, dass der Pendel links herum ausschlug, dann zur Ruhe kam und anschließend rechts herum kreiste.

An dieser Stelle sollte sich das Archiv und die Apotheke einst befunden haben.

Uns fiel zunächst der Unterschied auf, zwischen der auf der Tafel angegebenen Nord-Süd-Richtung, die mit unseren Messungen, außer beim Eingangstor, so nicht überein stimmte.

Im Turm beobachteten wir das Phänomen, dass der Pendel links herum ausschlug, dann zur Ruhe kam und anschließend rechts herum kreiste.

An dieser Stelle sollte sich das Archiv und die Apotheke einst befunden haben.

Hier die Überreste

des Turmes zu sehen, in dem sich das Archiv und die Apotheke einst

befunden haben.

Wir setzten uns nun einige Zeit

auf die Mauerreste und ließen die

Stimmung der Burgruine auf uns wirken. Überraschenderweise

empfanden keine Furcht, sondern Ruhe und ein positives Gefühl.

Ein Teilnehmer hatte den Eindruck, daß "etwas" anwesend sei. Er meinte, unter dem Torbogen im Innenhof, Menschen, jedoch nur für Sekundenbruchteile, geschäftig hin und her eilen zu sehen.

Wir hatten das Gefühl großen Wohlbefindens und wären gerne noch längere Zeit dort sitzen geblieben. Uns wurde bewußt, daß wir uns hier nicht an einem verwunschenen, bösen Ort befanden.

Ein Teilnehmer hatte den Eindruck, daß "etwas" anwesend sei. Er meinte, unter dem Torbogen im Innenhof, Menschen, jedoch nur für Sekundenbruchteile, geschäftig hin und her eilen zu sehen.

Wir hatten das Gefühl großen Wohlbefindens und wären gerne noch längere Zeit dort sitzen geblieben. Uns wurde bewußt, daß wir uns hier nicht an einem verwunschenen, bösen Ort befanden.

Innenhof und Räume

auf der Burg Rodenstein.

Nach einer Weile kamen wir zu

dem Resultat, dass es sich hier um keine

Geisterphänomene handeln konnte, zumal es Geister in diesem Sinne

nicht gibt, sondern um eine Magnetismuserscheinung. Wenn man

diese offensichtlichen Magnetismuserscheinungen nun mit den

Erzählungen der Zeugen vergleicht, kommt man zu dem Ergebnis,

daß auf Burg Rodenstein immer wieder Zeitüberschneidungen

stattfinden.

Das würde heißen, daß die Geräusche, die von den Zeugen vernommen wurden (Wilde Jagd), tatsächliche Geräusche sind, die auch tatsächlich von dem "Rodensteiner und seinem Heer" erfolgen. Dies hängt damit zusammen, daß zu bestimmten Zeiten unsere Scheinwelt (Matrix) sich mit der anderen Welt (andere Dimension) überschneidet und wir dadurch hier die Geräusche aus der anderen Dimension vernehmen können.

Es öffnet sich somit eine Tür, die durch den wechselnden Magnetismus geöffnet wird. Alle Zeiten existieren ja gleichzeitig - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Frage: Besteht die Möglichkeit, daß sich zwischen der Schnellertsburg und der Burg Rodenstein ab und an ein Energietunnel aufbaut?

Das würde heißen, daß die Geräusche, die von den Zeugen vernommen wurden (Wilde Jagd), tatsächliche Geräusche sind, die auch tatsächlich von dem "Rodensteiner und seinem Heer" erfolgen. Dies hängt damit zusammen, daß zu bestimmten Zeiten unsere Scheinwelt (Matrix) sich mit der anderen Welt (andere Dimension) überschneidet und wir dadurch hier die Geräusche aus der anderen Dimension vernehmen können.

Es öffnet sich somit eine Tür, die durch den wechselnden Magnetismus geöffnet wird. Alle Zeiten existieren ja gleichzeitig - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Frage: Besteht die Möglichkeit, daß sich zwischen der Schnellertsburg und der Burg Rodenstein ab und an ein Energietunnel aufbaut?

Ende September fanden wir

noch blühende Erdbeerpflanzen in Burg Rodenstein.

Hängt dies mit den

Energiefeldern auf Burg Rodenstein zusammen?

Noch einmal zurück zu den

Rodensteinern.

Vermutlich hatten die Rodensteiner Kenntnis von diesen Magnetfeldern. Zu der Zeit, als die Rodensteiner die Burg erbauten, zeichnete sich der Sieg der römischen Papstkirche über das Deutsche Kaiserhaus der Staufer bereits ab. Die Rodensteiner wollten daher (nach unserer Ansicht), den hier bestehenden Kraftplatz vor dem Papst retten und erbauten genau dort eine Burg, bevor die Kirche, wie schon so oft zuvor, dort eine ihrer Abteien oder Klöster errichten konnte.

Wir erinnern uns an Lorsch, wo die Kirche genau dies versuchte, jedoch nicht die genaue Stelle des Kraftpunktes wußte. Auch in Lorsch hatten dies wissende deutsche Baumeister verhindert und viel später der Erbauer des Ersten Weltkriegdenkmals dieses Wissen erneut in Stein dokumentiert.

Nun - 400 Jahre später nach Errichtung der Burg starb dieses deutsche, offensichtlich über geheimes Wissen verfügende, Geschlecht der Rodensteiner plötzlich und vollständig aus....

Vermutlich hatten die Rodensteiner Kenntnis von diesen Magnetfeldern. Zu der Zeit, als die Rodensteiner die Burg erbauten, zeichnete sich der Sieg der römischen Papstkirche über das Deutsche Kaiserhaus der Staufer bereits ab. Die Rodensteiner wollten daher (nach unserer Ansicht), den hier bestehenden Kraftplatz vor dem Papst retten und erbauten genau dort eine Burg, bevor die Kirche, wie schon so oft zuvor, dort eine ihrer Abteien oder Klöster errichten konnte.

Wir erinnern uns an Lorsch, wo die Kirche genau dies versuchte, jedoch nicht die genaue Stelle des Kraftpunktes wußte. Auch in Lorsch hatten dies wissende deutsche Baumeister verhindert und viel später der Erbauer des Ersten Weltkriegdenkmals dieses Wissen erneut in Stein dokumentiert.

Nun - 400 Jahre später nach Errichtung der Burg starb dieses deutsche, offensichtlich über geheimes Wissen verfügende, Geschlecht der Rodensteiner plötzlich und vollständig aus....

Am frühen Nachmittag

fuhren wir mit dem Bus von Reichelsheim nach

Michelstadt, der Geburtsstadt von Otto Rahn.

Wir durchquerten die schöne alte Innenstadt und gingen wieder hinaus vor die Stadt zum großen Stadtfriedhof. Wir hegten die Hoffnung, womöglich Gräber von Otto Rahns Verwandten dort zu finden. Dies gelang uns nicht, zumal uns auch der Mädchenname seiner Mutter nicht bekannt war.

Wir durchquerten die schöne alte Innenstadt und gingen wieder hinaus vor die Stadt zum großen Stadtfriedhof. Wir hegten die Hoffnung, womöglich Gräber von Otto Rahns Verwandten dort zu finden. Dies gelang uns nicht, zumal uns auch der Mädchenname seiner Mutter nicht bekannt war.

Gegen Abend fuhren wir dann wieder zurück nach Reichelsheim und bereiteten unsere Weiterreise für den nächsten Tag vor.

Freitag, 29.09.06 -

Nach einem herzlichen Abschied

von unserer Wirtin fuhren wir um halb 9

Uhr wieder mit dem Bus nach Michelstadt.

Von der Innenstadt aus liefen

wir dann steil bergan in Richtung des

Englischen Gartens, den wir gegen halb 12 Uhr erreichten.

Das Schloß Eulbach sahen wir auf der anderen Straßenseite, gegenüber dem Englischen Garten.

Wir besichtigten im Englischen Garten Rotwild und andere Tiere. Weiterhin sahen wir die Reste eines römischen Kastells, das auf dem damaligen Limes stand.

Wir standen hier genau an der Limesgrenze - der Grenze des römischen Imperiums gegen den noch freien germanischen Nordwesten Deutschlands.

Das Schloß Eulbach sahen wir auf der anderen Straßenseite, gegenüber dem Englischen Garten.

Wir besichtigten im Englischen Garten Rotwild und andere Tiere. Weiterhin sahen wir die Reste eines römischen Kastells, das auf dem damaligen Limes stand.

Wir standen hier genau an der Limesgrenze - der Grenze des römischen Imperiums gegen den noch freien germanischen Nordwesten Deutschlands.

Schloß Eulbach

liegt gegenüber dem Englischen Garten.

Vom Englischen Garten ging es

dann weiter durch einen urwaldähnlichen Höhenzug in Richtung

Amorbach-Boxbrunn.

Von Boxbrunn liefen wir dann weiter über den Parkplatz

"Zwei-Bild".

Die ursprünglichen zwei Bildstöcke aus dem Jahre 1724 sind 1977 gestohlen worden. Ein ähnlicher Bildstock aus dem gleichen Jahr, der früher am Weg zum Neidhof stand, befindet sich heute in Boxbrunn. Es handelte sich um Bilder von Familien, die einstmals nach Ungarn auswanderten.

Vom Parkplatz ging es über den Sattelberg ins Tal, nach Amorbach.

Die ursprünglichen zwei Bildstöcke aus dem Jahre 1724 sind 1977 gestohlen worden. Ein ähnlicher Bildstock aus dem gleichen Jahr, der früher am Weg zum Neidhof stand, befindet sich heute in Boxbrunn. Es handelte sich um Bilder von Familien, die einstmals nach Ungarn auswanderten.

Vom Parkplatz ging es über den Sattelberg ins Tal, nach Amorbach.

Parkplatz "Zwei-Bild"

Wir erreichten Amorbach gegen

17 Uhr. Die Strecke Michelstadt -

Amorbach betrug zirka 20 Kilometer.

An einer Brauerei in Amorbach lasen wir den Biernamen "Etzel". Dies fand natürlich sofort unser Interesse, denn König Etzel war der zweite Ehemann von Krimhild. Er war der König der Hunnen.

Am Abend wollte wir ein "Etzelbier" aus der gleichnamigen Brauerei in Amorbach trinken, jedoch mussten wir enttäuscht ein anderes einheimisches Bier bestellen: die Etzelbrauerei existierte nicht mehr!

An einer Brauerei in Amorbach lasen wir den Biernamen "Etzel". Dies fand natürlich sofort unser Interesse, denn König Etzel war der zweite Ehemann von Krimhild. Er war der König der Hunnen.

Am Abend wollte wir ein "Etzelbier" aus der gleichnamigen Brauerei in Amorbach trinken, jedoch mussten wir enttäuscht ein anderes einheimisches Bier bestellen: die Etzelbrauerei existierte nicht mehr!

Nun hatten wir endlich das Ziel

unserer Wanderung erreicht, Amorbach,

die Stadt der Minne - der Erinnerung und nicht wie

fälschlicherweise behauptet, die Stadt des Amor - des

Liebesgottes. Hier schlugen wir für die letzten zwei

Tage unser Quartier auf.

Samstag, 30.09.06 -

Nach einem reichhaltigen

Frühstück in unserer Pension

besichtigten wir die Innenstadt von Amorbach.

1. Templerhaus

1. Templerhaus

Wir besuchten als erstes das

sogenannte "Templerhaus" von 1291.

Offiziell hat es nichts mit den Tempelrittern zu tun, aber merkwürdig ist folgendes:

Das Anwesen befand sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts im Besitz der Familie von Collenberg, die in enger Beziehung zu den Erbauern der Burg Wildenberg standen.

Die Erbauer der Burg Wildenberg, die Herren von Durne, hatten Anverwandte, es waren die Grafen von Looz (ihr Hauspoet war der Minnedichter Heinrich Veldeke). Diese Anverandten (Grafen von Looz) wurden durch den Ketzermeister Konrad von Marburg auf dem Mainzer Reichstag des Jahres 1233 der Luziferianischen Ketzerei angeklagt.

Offiziell hat es nichts mit den Tempelrittern zu tun, aber merkwürdig ist folgendes:

Das Anwesen befand sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts im Besitz der Familie von Collenberg, die in enger Beziehung zu den Erbauern der Burg Wildenberg standen.

Die Erbauer der Burg Wildenberg, die Herren von Durne, hatten Anverwandte, es waren die Grafen von Looz (ihr Hauspoet war der Minnedichter Heinrich Veldeke). Diese Anverandten (Grafen von Looz) wurden durch den Ketzermeister Konrad von Marburg auf dem Mainzer Reichstag des Jahres 1233 der Luziferianischen Ketzerei angeklagt.

Das Templerhaus in

Amorbach

Der untere Steinsockel des

Templerhauses soll viel älter als der

obere Teil sein. Wir führten eine Pendelmessung unmittelbar

vor dem Grundstück des Templerhauses durch und waren erstaunt

über

den starken Ausschlag, der links herum führte.

Eindeutig befindet sich an dieser Stelle ein starkes Kraftfeld - und wieder hatte die Kirche keine Kenntnis hiervon, denn nicht hier, sondern hundert Meter weiter befindet sich die riesige Klosterkirche von Amorbach.

Eindeutig befindet sich an dieser Stelle ein starkes Kraftfeld - und wieder hatte die Kirche keine Kenntnis hiervon, denn nicht hier, sondern hundert Meter weiter befindet sich die riesige Klosterkirche von Amorbach.

2. Burg Wildenberg

Von Amorbach wanderten wir über Buch zur Burgruine Wildenberg. Trotz anfänglicher Bedenken bezüglich des Wetters, wurde auch unser letzter Forschungstag sonnig und warm.

Heute nun sollte der

Höhepunkt unserer Forschungsreise auf den

Spuren Otto Rahns sein.

Hier auf der sogenannten Gralsburg des Odenwaldes hat Wolfram von Eschenbach seine Parzival- Dichtung aus eigener Minne (Erinnerung), oder im Auftrag der Ritter von Durne, geschrieben.

Hier auf der sogenannten Gralsburg des Odenwaldes hat Wolfram von Eschenbach seine Parzival- Dichtung aus eigener Minne (Erinnerung), oder im Auftrag der Ritter von Durne, geschrieben.

Nach einem steilen Aufstieg durch wunderschönen Wald erreichten wir die Burgruine. Schon beim Anstieg konnte wir ab und an Teile der Burg sehen und waren davon schon sehr beeindruckt. Es war viel mehr von der Burg erhalten, als wir erwartet hatten.

Ein Teil der Burg

Wildenberg. Im Hintergrund der Turm, der exakt Nord-Süd

ausgerichtet ist.

Der Eingang der Burg besteht

aus zwei großen Torbögen.

Dazwischen befand sich einst ein geschlossenes Gewölbe - eine

Kuppel.

Der große Turm im Vorhof steht zur übrigen Anlage über Eck, er ist exakt Nord-Süd ausgerichtet, wie unser Kompass bestätigte. Das Pendel ergab vor dem Turmeingang eine starke Rechtsdrehung. Nachdem wir einen Rauchkristall auf den Boden vor dem Turmeingang gelegt hatten, pendelten wir dort erneut. Diesmal gab es einen neutralen Pendelausschlag - der Pendel bewegte sich nicht.

Der große Turm im Vorhof steht zur übrigen Anlage über Eck, er ist exakt Nord-Süd ausgerichtet, wie unser Kompass bestätigte. Das Pendel ergab vor dem Turmeingang eine starke Rechtsdrehung. Nachdem wir einen Rauchkristall auf den Boden vor dem Turmeingang gelegt hatten, pendelten wir dort erneut. Diesmal gab es einen neutralen Pendelausschlag - der Pendel bewegte sich nicht.

Haupteingang zur Burg

Wildenberg

Neben dem Turm befinden sich

Überreste weiterer zweier

Räume. In dem hinteren Raum, zu dem noch eine niedrige

Eingangstür erhalten ist, empfanden wir eine kalte, negative

Ausstrahlung.

Neben dem Turm befindet

sich der oben (rechts) gezeigte negative Raum.

Wir gingen nun weiter zum

ehemaligen Wohnbereich hinüber. In

dem großen Saal fiel uns sofort ein riesiger steinerner Baldachin

auf. Darunter befindet sich ein flacher Sockel. Offiziell

wird behauptet, daß es sich hier um einen Kamin handeln

würde. Daneben befindet sich in zirka 1,80 m Höhe eine

große Nische im Mauerwerk, die einst kunstvoll herausgearbeitet

worden

war. Die Nische ist zirka 80 cm hoch, zirka 60 cm breit und zirka

100 cm tief.

Ein Teil des großen

Saales mit dem Baldachin.

Nach unserer Ansicht war es

jedoch nicht wahrscheinlich, daß

hier direkt neben der Tür einst eine so große Feuerstelle

gewesen war. Es

fanden sich

auch keine schwarzen Rauchspuren an der Rückwand des "Kamins", nur

an den Seiten des Baldachins war eine schmale schwärzliche

Einfärbung zu erkennen. Außerdem befand sich rechts

des Baldachins die große Tür und links davon das

Fenster.

Es wäre an dem Platz für ein Feuer zu zugig gewesen.

Sowohl in der Nische als auch im "Kamin" blieb das Pendel in Ruhestellung.

Hier der Baldachin,

rechts die Nische in dem der Gral einst aufbewahrt wurde.

Die gesamte Burganlage

übte einen positiven, beinahe heimeligen

Eindruck auf uns aus. Wir setzten uns in den Burghof und lasen

noch einmal die Geschichten vor von Otto Rahn über die Burg

Wildenberg, Wolfram von Eschenbach und den Parzival.

Für eine einfache

Burganlage war Burg Wildenberg ungewöhnlich schön

ausgeschmückt.

Und plötzlich erstand vor

unseren Augen eine Gralsburg so, wie sie im

13. Jahrhundert an dieser Stelle ausgesehen haben könnte:

Der Steinbaldachin hatte einst einen Einweihungsplatz gekrönt, er wurde flankiert von

2 brennenden Fackeln. In der Nische stand nebenan der Gral - nicht jener Gral, den die Kirche zum Passionskelch des Jesus von Nazareth gemacht hatte, sondern ein aus Luzifers Krone gefallener Stein, der Speise und Trank und Nichtsterbenmüssen denen verleiht, die seiner Schau würdig waren.

Uns war nun klar, daß es sich hier um die Haupteinweihungsburg in deutschen Landen gehandelt hatte. Weitere solche Burgen waren u.a. Castel del Monte in Italien oder Montségur in Südfrankreich. Hier in Burg Wildenberg wurde jeder, der die Burg betrat, im Eingangsbereich durch eine Kuppel von allen negativen (fremden) Energien gereinigt.

Es folgten dann, wenn man dafür bereit war, drei Räume der Einweihung:

Zunächst den negativen Raum in welchem sich der Einzuweihende auf dem tiefsten Punkt seiner Selbst befand,

dann der Turm, der den Einzuweihenden zu seinem höheren Selbst brachte,

und schließlich der große Baldachinsaal, welcher den ruhenden Pol darstellte.

Der Steinbaldachin hatte einst einen Einweihungsplatz gekrönt, er wurde flankiert von

2 brennenden Fackeln. In der Nische stand nebenan der Gral - nicht jener Gral, den die Kirche zum Passionskelch des Jesus von Nazareth gemacht hatte, sondern ein aus Luzifers Krone gefallener Stein, der Speise und Trank und Nichtsterbenmüssen denen verleiht, die seiner Schau würdig waren.

Uns war nun klar, daß es sich hier um die Haupteinweihungsburg in deutschen Landen gehandelt hatte. Weitere solche Burgen waren u.a. Castel del Monte in Italien oder Montségur in Südfrankreich. Hier in Burg Wildenberg wurde jeder, der die Burg betrat, im Eingangsbereich durch eine Kuppel von allen negativen (fremden) Energien gereinigt.

Es folgten dann, wenn man dafür bereit war, drei Räume der Einweihung:

Zunächst den negativen Raum in welchem sich der Einzuweihende auf dem tiefsten Punkt seiner Selbst befand,

dann der Turm, der den Einzuweihenden zu seinem höheren Selbst brachte,

und schließlich der große Baldachinsaal, welcher den ruhenden Pol darstellte.

Das Fenster neben der

Nische mit Blick auf Amorbach in Richtung Norden.

Dies ist der Weg der

Einweihung: vom tiefsten zum höchsten Punkt

und schlußendlich zum ruhenden Pol, zum Mittelpunkt seiner selbst.

Es handelt sich somit bei der Burg Wildenberg eindeutig um eine Einweihungsburg - die Gralsburg in Odins-Wald.

Es handelt sich somit bei der Burg Wildenberg eindeutig um eine Einweihungsburg - die Gralsburg in Odins-Wald.

Hier war das Zentrum der

Einweihung, hier wurde zuerst der Gral

gehütet und die reine Minne gepflegt. Minne

ist Gedanken und Erinnerung; "Erinnerung aber heißt", wie der

Dichter Jean Paul Richter erkannt hatte, "das einzige Paradies, aus dem

man nicht vertrieben werden kann".

Zirka 1233, nachdem Konrad von Marburg die Ketzerverfolgung auch nach Amorbach vorantrieb, wurde der Gral an die Katharer in Südfrankreich übergeben. Dort blieb er auf der Burg Montségur bis 1244, als die Burg von den päpstlichen Heeren belagert wurde.

Zirka 1233, nachdem Konrad von Marburg die Ketzerverfolgung auch nach Amorbach vorantrieb, wurde der Gral an die Katharer in Südfrankreich übergeben. Dort blieb er auf der Burg Montségur bis 1244, als die Burg von den päpstlichen Heeren belagert wurde.

3. Amorsbrunn

Abends wanderten wir durch

Amorbach bis hinaus nach Amorsbrunn, wo wir Wallfahrer aus der Kapelle

herauskommen sahen.

Die Wallfahrtskirche in

Amorsbrunn - rechts die Quelle.

Neben dem Kirchlein befindet

sich, wie seit uralten Zeiten, die

berühmte Quelle. Diese Quelle wurde von Bonifatius im Jahre

734 n.u.Z. zu einer "heyl- und gesundmachenden Kraft" durch Gottes

Gnaden erklärt.

Das Interesse der römischen Kirche an dieser Quelle hängt damit zusammen, daß unsere deutschen Vorfahren den Brunnen und Quellen Verehrung darbrachten und somit von der Kirche als heilige Stätte übernommen wurde.

Das Interesse der römischen Kirche an dieser Quelle hängt damit zusammen, daß unsere deutschen Vorfahren den Brunnen und Quellen Verehrung darbrachten und somit von der Kirche als heilige Stätte übernommen wurde.

Die Quelle in Amorsbrunn

Nach unseren Pendelmessungen

stellten wir jedoch fest, daß es sich hier

um keinen Kraftort handelt - und es nie einer war. Offenbar wurde

hier einst ein Quellkult praktiziert. Quellkulte waren in

früheren Zeiten an vielen Orten entstanden und symbolisierten nur

die Verbundenheit mit der Natur.

Sonntag, 1.10.06 -

Für unsere Heimreise hatte

das Schicksal noch ein besonderes

Bonbon für uns aufbewahrt.

Wir konnten ein gutes Stück unserer Heimfahrt durch den Odenwald mit einem historischen Eisenbahnzug zurücklegen - und wir kamen uns dadurch in die Zeit von Otto Rahn zurückversetzt vor.

Wir konnten ein gutes Stück unserer Heimfahrt durch den Odenwald mit einem historischen Eisenbahnzug zurücklegen - und wir kamen uns dadurch in die Zeit von Otto Rahn zurückversetzt vor.

Ergebnis unserer Reise:

Es war eine zum Teil

anstregende Wanderung, doch es hat uns viel

Spaß bereitet. Wir konnten all unsere gesteckten Ziele

erreichen und neue Erfahrungen und Erkenntnisse für uns

gewinnen. Auch haben wir unsere Gralsburg gefunden und konnten

somit Otto Rahn mit seinem Werk "Luzifers Hofgesind" bestätigen.

Unsere Suche nach der (Haupt-)Gralsburg ist hiermit für uns beendet. Andere Ziele werden folgen.

Abschließend möchten wir doch unsere Enttäuschung kundtun, daß offensichtlich immer weniger Menschen bereit sind, Deutschland zu Fuß zu erkunden. Wenn man unsere eigene Wegstrecke von zirka 60 Kilometern zu grunde legt, dann haben wir unterwegs nicht einen Wanderer bzw. Radfahrerwanderer gesehen. Uns wurde auch immer wieder von Einheimischen bestätigt, daß diese Art Tourismus im Rückgang begriffen sei. Dies ist sehr schade, denn die Verbindung zur Natur wird hierdurch für die "modernen" Menschen nahezu unmöglich.

Unsere Suche nach der (Haupt-)Gralsburg ist hiermit für uns beendet. Andere Ziele werden folgen.

Abschließend möchten wir doch unsere Enttäuschung kundtun, daß offensichtlich immer weniger Menschen bereit sind, Deutschland zu Fuß zu erkunden. Wenn man unsere eigene Wegstrecke von zirka 60 Kilometern zu grunde legt, dann haben wir unterwegs nicht einen Wanderer bzw. Radfahrerwanderer gesehen. Uns wurde auch immer wieder von Einheimischen bestätigt, daß diese Art Tourismus im Rückgang begriffen sei. Dies ist sehr schade, denn die Verbindung zur Natur wird hierdurch für die "modernen" Menschen nahezu unmöglich.

Eure Quater-Jones-Adventure-Gruppe