| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Das Geheimnis der Meseta

Nahezu

tropisch warme Sonne übergoldet das leicht bewegte Wasser

einer Bucht, die der Ferne zu in ein Binnenmeer ausmünden

könnte. Mag schon die Wasserweite ein Meer vortäuschen

- in Wirklichkeit ist es doch nur ein See, der hier im Andenhochland

seine blauen Wasser spielen läßt. Noch ist bei diesem

größten Hochlandsee unseres Planeten, dem Titikaka von rund

200 km Länge und rund 180 km Breite, urwüchsiges

Indianerleben anzutreffen, wie es das äußerst dünn

besiedelte Bolivien vielfach vorweist. Armut und beispiellose

Anspruchslosigkeit lösen beim kulturverwöhnten Besucher

dieser Gegend zwiespältige Gefühle aus, sobald er eben noch

in einem der wenigen Zentren mit Großstadtluft verweilte,

gleichsam einer kulturell betonten Oase inmitten meilenweiter

Naturstille und Hochlandeinsamkeit. Wo auf einen Quadratkilometer

Fläche im Mittel nur drei Menschen leben, kann das nicht anders

sein.

Neben kleineren Gewässern

flutet der Titikaka auf jener

gewaltigen, heute rund 4000 m über dem Meeresspiegel liegenden

Hochlandfläche zwischen der östlichen Haupt- und der

westlichen Küstenkordillere. Das von den Eingeborenen mit

Meseta benannte Hochland ist etwa 200 km breit, besitzt eine

Längenausdehnung von weit über 1000 km und fällt

(zwischen dem 15. bis 25. Breitengrad) in geringem Maße von

Norden nach Süden zu ab. Im Norden ist die Meseta durch die

kreuzende Kordillere (Cordillera Crucera) gegen das in die

Amazonasniederung verlaufende Hochland von Peru abgeriegelt. Im

Süden dagegen endet die Meseta allenthalben unvermittelt mit den

chilenischen Salpeterfeldern an der zum Stillen Ozean steil abfallenden

Küste. Soweit unser Hochland bergig erscheint, erreichen die

Höhen nicht entfernt diejenigen der sie umschließenden

Gebirgsketten, deren schneebedeckten Gipfel das Hochland im Mittel

einige Hundert, zum Teil bis zu anderthalbtausend Meter überragen.

Voller Erwartung ist der

Forschungsreisende hierher geeilt, der glaubt,

sich am heutigen Natur- und Landschaftsbild davon überzeugen zu

können, daß ein Mondkataklysmus zumal hier seine sichtbaren

Spuren hinterlassen hat und vor allem die zunächst befremdende

These an Beweiskraft gewinnt, daß nicht nur primitive, sondern

gleichwohl mit Weisheit gesegnete Menschen der Jahrmillionenferne die

Tragödien tatsächlich durchlebt bzw. bis auf Restteile

überstanden haben. Solange man allerdings das Bild der

Urindianer noch vor Augen hat, die auf verschilften Filzdecken in

Buchten des Titikaka ein mehr als dürftig zu nennendes Dasein

bestreiten, möchte man kaum glauben, daß an gleicher Stelle

und auch außerhalb des Hochlandsees dereinst hohe Kulturen

niedergebrochen sind. Doch jeder Zweifel an deren einstigem

Bestehen schwindet, sobald man das unweit vom Titikaka sich

erstreckende Ruinenfeld von Tihuanaku betritt. Noch hat der Zahn

der Zeit die teilweise freigelegten Bauwerke der Vorferne nicht derart

zermalmt, hat menschlicher Unverstand nicht soviel hinweggeräumt,

daß eine Rekonstruktion vergeblich bleibt. Ist doch ein

nicht geringer Teil der hier ruhenden Bauwerksreste ausgeraubt und

für neuzeitliche Bauvorhaben verwendet worden, lange bevor sich

Gelehrte der modernen Altertums- und Vorgeschichtsforschung damit

beschäftigten.

Ob man die Kirche des heutigen

Landstädtchens Tihuanaku in

Augenschein nimmt, seltsame Kapitelle an den Gutshäusern der

Finkeros bewundert, ob man eine gepflasterte Straße oder eine

steinerne Brücke überwandert - alsbald wird man gewahr,

daß die hierfür verwendeten Werksteine, Skulpturen, Portale,

Fenstereinfassungen, Wasserleitungsrinnen und dergleichen mehr fast

ausnahmslos dem nahegelegenen Ruinenfeld entnommen sind. Mit

einigem Stolz weist ein indianischer Bauer auf die Eingangstür

seiner sonst dürftigen Behausung hin. Die Tür ist

wohlverstanden aus skulptierten Werksteinen aufgebaut, die zum Teil

gerade dem wertvollsten vorzeitlichen Nachlaß Urtihuanakus

entrissen wurden. Und wenn wir die Mulas des Indios aus einem

prächtig gearbeiteten Trog mit eingemeißelten Treppenfiguren

und großen Spiralbändern fressen sehen, so dürfte der

Hausherr keine blasse Ahnung davon haben, welche Kostbarkeit einer fern

gelebten Zeit hier einer grauen Alltäglichkeit geopfert

wurde. Es mag dem Massengewicht der in Vorzeiten verwendeten

Steinblöcke zu verdanken sein, daß wesentliche Bauwerke

nicht allzusehr verstümmelt wurden und einem baukundigem und

architektonisch geschultem Fachmann die Möglichkeit bieten, sie im

Geiste wiederherzustellen.

Seit geraumer Zeit hat nun ein

besonderes Bauwerk des Ruinenfeldes ein

unabänderlich hohes Interesse bei noch allen hier grabenden und

schürfenden Gelehrten erweckt. Die schweren Riesenpfeiler

der einstigen Umfassungsmauern des ersichtlich kultischen und

gestirnskundlichen Zwecken dienenden Baues, das Ostportal mit seiner

monumentalen Freitreppe, ferner einige Steine im Innern der Anlage und

solche, die unter Schutt lagen, lassen zum mindesten den Grundriß

der Anlage bis auf den Zentimeter genau erkennen. Für eine

hier ausgeübte und zur praktischen Anwendung gelangenden

Gestirnsbeobachtung spricht vor allem ein

verhältnismäßig nur wenig beschädigtes,

vorläufig mit "Sonnentor" benanntes Baugebilde. Es besteht

aus einem Block graugrüner Andesitlava von etwa zehn Tonnen

Gewicht mit einer herausgemeißelten Türöffnung von

Manneshöhe. Über der Türöffnung zieht ein

eigenartiger Figurenfries entlang, der die gelehrten Deuter von

Anbeginn an auf ein in Stein verewigtes Kalendersystem schließen

ließ.

(Bildquelle/-text: Buch "Das Sonnentor von

Tihuanaku und Hörbigers Welteislehre" von E. Kiss, 1937)

Lichtbild des Sonnentores in Tihuanaku. Phot. Professor Arthur Posnansky in La Paz

Lichtbild des Sonnentores in Tihuanaku. Phot. Professor Arthur Posnansky in La Paz

Dieser Schluß ist sehr

naheliegend, denn ohne einen Kalender als

zeitbestimmendes Verständigungsmittel bleibt jede Kultur, auch die

unserige, in Frage gestellt. Seit es Menschen verstanden,

über den primitiven Zeitbegriff von Tag und Nacht

hinauszugelangen, d.h. dem jährlichen Gang der Sonne auf die Spur

zu kommen und vor allem den rhythmischen Wechsel der Mondphasen zu

erkennen und mit der periodischen Wiederkehr bestimmter

Naturabläufe (Jahreszeitenwechsel, Wachstumsperioden usw.) in

Beziehung zu setzen, war eine Grundlage für eine

kalendermäßige Zeiteinteilung und damit eine

Kulturentwicklung schlechthin gewonnen. Denn kulturlos wären

wir allesamt geblieben, hätten es gestirnskundige Praktiker nicht

schon vor langen Jahrtausenden verstanden, erkannte

Gesetzmäßigkeiten im Gang der Gestirne zeitbestimmend

auszuwerten, dem Wirtschaftsleben nutzbar zu machen und damit wertvolle

Vorarbeit für alle spätere astronomische Rechenarbeit zu

leisten! Dieser wiederum verdanken wir es, daß wir heute

über ein wohlgeordnetes Zeitsystem verfügen, beispielsweise

unser Gregorianischer Kalender bis auf einen geringfügigen Fehler

von noch nicht 24 Stunden in dreieinhalb Jahrtausenden mit dem

kosmischen Uhrwerk übereinstimmen soll.

Seit Alexander von Humboldt an

der Wand der Kathedrale von Mexiko einen

Kalenderstein der alten Azteken bewunderte, der auf eine

Jahreseinteilung von

18 Monaten (!) schließen läßt, hat sich das Material über offenbar uralte Kalendersysteme fast unwahrscheinlich gehäuft. Die Struktur eines alten Mayakalenders läßt beispielsweise erkennen, daß er nicht nur Jahrtausende hindurch bis zum Einfall der Spanier befriedigend funktionieren konnte, sondern in mancher Hinsicht unserem heutigen Kalender noch überlegen war.

Bis in die Neuzeit hinein galt es für ausgemacht, daß ältester Kalenderbrauch in den alten Kulturzentren der Euphrat- und Tigrisniederung ursprünglich geübt und von dort nach Indien und Ostasien, Arabien, Ägypten und die Länder des Mittelmeeres verbreitet wurde. Diese Meinung ist erschüttert, seit wir wissen, daß offenbar noch ältere Kalendersysteme bestanden, die erst auf Umwegen dorthin gelangten, wo wir bislang ältestes Kalenderweistum vermuteten.

Aus bestimmten Resten uralter Steinsetzungen Mittel- und Nordeuropas möchten sich darum bemühende Forscher längst verschollene Kulturen herauslesen. Es wäre in diesem Zusammenhang auch an die gewaltigen Steinkreise von Avebury und Oxford, in Schottland und in der Heide von Salisbury ("Steingehänge"), an die schon vom alten Herodot beschriebenen "Irrgärten" am Mörissee oder an solche bei Wisby auf Gotland zu denken. Was aber kündet uns der Sonnentorfries des mit Kalasasaya oder Sonnenwarte benannten Kultbaues dort oben beim Titikaka?

18 Monaten (!) schließen läßt, hat sich das Material über offenbar uralte Kalendersysteme fast unwahrscheinlich gehäuft. Die Struktur eines alten Mayakalenders läßt beispielsweise erkennen, daß er nicht nur Jahrtausende hindurch bis zum Einfall der Spanier befriedigend funktionieren konnte, sondern in mancher Hinsicht unserem heutigen Kalender noch überlegen war.

Bis in die Neuzeit hinein galt es für ausgemacht, daß ältester Kalenderbrauch in den alten Kulturzentren der Euphrat- und Tigrisniederung ursprünglich geübt und von dort nach Indien und Ostasien, Arabien, Ägypten und die Länder des Mittelmeeres verbreitet wurde. Diese Meinung ist erschüttert, seit wir wissen, daß offenbar noch ältere Kalendersysteme bestanden, die erst auf Umwegen dorthin gelangten, wo wir bislang ältestes Kalenderweistum vermuteten.

Aus bestimmten Resten uralter Steinsetzungen Mittel- und Nordeuropas möchten sich darum bemühende Forscher längst verschollene Kulturen herauslesen. Es wäre in diesem Zusammenhang auch an die gewaltigen Steinkreise von Avebury und Oxford, in Schottland und in der Heide von Salisbury ("Steingehänge"), an die schon vom alten Herodot beschriebenen "Irrgärten" am Mörissee oder an solche bei Wisby auf Gotland zu denken. Was aber kündet uns der Sonnentorfries des mit Kalasasaya oder Sonnenwarte benannten Kultbaues dort oben beim Titikaka?

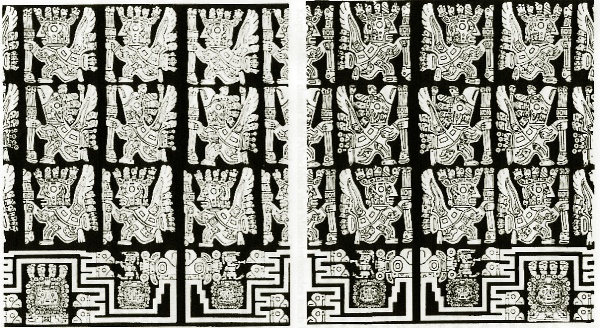

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und

ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)

Zeichnung des rechten und linken Friesteiles des Sonnentorkalenders mit einer Zäsur,

die an den straff hochgerichteten Kondorköpfen der untersten Friesreihe zu erkennen ist.

Zeichnung des rechten und linken Friesteiles des Sonnentorkalenders mit einer Zäsur,

die an den straff hochgerichteten Kondorköpfen der untersten Friesreihe zu erkennen ist.

Schon eine oberflächliche

Betrachtung läßt vermuten,

daß alle Einzelheiten der ein Strahlenantlitz darstellenden

Hauptfigur, noch alle Bildfeinheiten der flankierenden

Zepterträger, wie auch alle stilisierten (mit kranzartigen Zeichen

und Kondorköpfen umgebenen) Menschengesichter eines

Mäanderbandes bestimmte Sinnzeichen für Jahresabschnitte, ja

selbst Tage und Stunden, darstellen dürften. So treten im

Rahmen der figürlich dargestellten Jahresreihe des

Mäanderbandes zwei geharnischte und behelmte Trompeter auf.

Deren Friesanordnung beweist unzweideutig, daß es sich hier nur

um eine sinnbildliche Wiedergabe des sich wendenden Sonnenlaufes

handeln kann. Zudem deutet die Fußstellung der kleinen

Trompeterfiguren die wieder zurückkehrende Marschrichtung der

Sonne an, und die Spitzen der ausschreitenden Füße tragen je

einen Kopf des heiligen Sonnentieres Toxodon. Weiterhin ist die

Stellung der Trompeter in Übereinstimmung mit dem Stand der Sonne

zur Jahresmitte und zum Jahresende gebracht, der sich

bekanntermaßen auf der Südhalbkugel der Erde gerade

umgekehrt wie auf der Nordhalbkugel verhält.

Demnach ist nicht allzuschwer

zu entziffern, daß es den

Steinmetzen Urtihuanakus gelungen war, die Sonnenwenden und die Tages-

und Nachtgleichen figürlich darzustellen. Die

Schwierigkeiten der weiteren Entzifferung häuften sich erst dort,

wo die Suche nach einer Wiedergabe der Anzahl der Tage pro Jahr bzw.

pro Jahreszwölftel beginnt. Selbst dem in Tihuanaku-Fragen

als bisher unerreichte Autorität geltenden, inzwischen

verstorbenen Vorgeschichtsforscher Arthur Posnansky vom

Archäologischen Institut in La Paz gelang es nicht, den

steingehauenen Hieroglyphen die uns geläufigen Zahlen der

Jahrestage (365) und der Tagesstunden (24) abzulesen. Sobald er

darum bemüht war, hier zu einer wünschenswert befriedigenden

Lösung zu gelangen, blieb er genau besehen doch im Problemhaften

stecken oder mußte sich voraussetzungshalber höchst

willkürlicher Annahmen bedienen. "Nicht um die Breite eines Fingernagels

gelang es mir, wirklich in die Tiefe zu stoßen", bekannte

er vor etlichen Jahren einmal, als er zu dem Abguß des

Sonnentorfrieses in seinem Tihuanakuinstitut in Miraflores emporsah.

Dies konnte ihm auch kaum

gelingen, solange er in der üblichen

Vorstellung befangen blieb, daß durch alle Zeiten hindurch die

Zahl der Tage im Jahr und die Dauer der Tageszeit stets gleich

geblieben sind. Wer immer eines solchen Glaubens ist, wird sich

vergeblich darum bemühen, Tihuanakus Kalendergeheimnis jemals

enträtseln zu können. Lediglich das Sonnenjahr kann

zeitlich dem heutigen entsprochen haben, was sich mit der Vorstellung

eines Hinschrumpfens der Erde zur Sonne hin insofern verträgt, als

ein solcher Vorgang ein kosmisches Zeitmaß erfordert, das selbst

in Jahrhunderttausenden keine menschenmöglich feststellbare

Änderung der Sonnenjahrzeit gegeben zu sein braucht. Das

erklärt auch die leicht möglich gewordene Entzifferung der am

Sonnentorfries figürlich und sinnzeichenhaft zum Ausdruck

gebrachten Sonnenjahrvorgänge.

Um jedoch eine Änderung

der Zahl der Tage und damit

zusammenhängend der Monate im sichgleichbleibenden Sonnenjahr

gegeben und das möglicherweise am Sonnentorfries dargestellt zu

sehen, muß man sich schon mit der Lehrmeinung jener Kosmologen

befreunden, die den Todesweg eines Mondvorgängers und die dadurch

bewirkten Zeitlängenverschiebungen hinsichtlich der irdischen Tage

und Monate verteidigt. Obwohl uns das bereits plausibel wurde,

bleibt zu beachten, daß wir auch hier mit kosmischen

Zeitläufen zu werten haben und sich bei noch genügendem

Abstand des Mondes von der Erde irgendwelche Änderungen in der

Tagesdauer usw. nicht von heute auf morgen vollziehen sollten. Es

brauchten sich demnach viele Menschengenerationen, die während

eines Mond- kataklysmus nacheinander auf Tropenhöhen lebten,

zunächst keine Sorgen darüber zu machen, ob ihr Formen, Bauen

und Gestalten am Ende doch sinnlos ist. Eines ist sicher - wenn

der Sonnentorfries sich kalendar auf Himmelsbeobachtungen an einem

Tertiärmond (Vorgänger der Luna) gründet und

während einer Zeitepoche gefertigt wurde, da der Trabant unsere

Erde schon verhältnismäßig nahe umkreiste, sein

Erdumlauf die Erddrehung vielleicht schon zu überholen begann,

dann müßten ihm wohl oder übel andere Tageslängen

und dergleichen mehr als die gegenwärtigen abzulesen sein.

Wenn dies aber gelingt, stünde zugleich ein unerhört hohes

Alter des Torfrieses, das in die Jahrmillionen geht, außer

Zweifel.

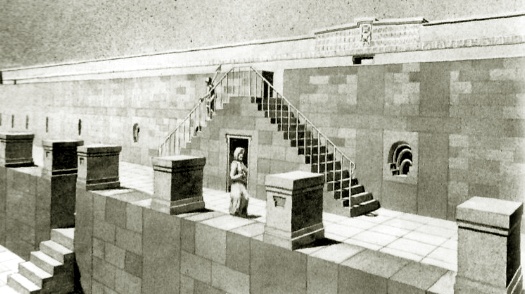

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und

ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)

Inneres der Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku. Nach einer Rekonstruktion von Reg.-Baurat Kiss. Auf dem obersten Stufenabsatz das Sonnentor.

Inneres der Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku. Nach einer Rekonstruktion von Reg.-Baurat Kiss. Auf dem obersten Stufenabsatz das Sonnentor.

Um hier die Probe aufs Exempel

zu machen, muß sich noch jeder an

die Friesenträtselung heranwagende Forscher des Rüstzeuges

von Kosmologen und Geologen bedienen, die aus astronomischen

Erwägungen und geologischen Entdeckungen heraus eine mondbedingte

Antlitzgestaltung des Erdkörpers für gegeben erachten oder

zum mindesten als brauchbares Untersuchungsmittel zu schätzen

wissen. Haben doch Strandlinienvermessungen zumal im Andenhoch-

land ergeben, daß hier vor Zeiten wesentlich andere

Bewässerungsverhältnisse als heutigentags geherrscht haben

müssen, daß das Weltmeer bis hoch hinauf zu den Andenketten

flutete, in äquatorialen Breiten beiläufig um runde 4000 m

höher als heute stand und die damalige Meseta ein anderes Bild als

heute bot. Ohne Zweifel standen ihre Gewässer mit dem

damaligen Weltmeer in Verbindung, sie war aber nicht gänzlich

überflutet, sondern der Titikaka und die weiteren Seen des

Hochlandes waren an Umfang mehrmals größer als heute.

Noch gegenwärtig entspricht der Salzgehalt mancher Mesetaseen dem

des Meeres, mag auch das Wasser des Titikaka infolge der durch Regen-

und Gletscherwasser bewirkten Aussüßung eher brakisch

sein. Viele der jetzt noch vorhandenen Salzseen und Lagunen

müssen vor Zeiten eine zusammenhängende Wasserfläche

gebildet haben und ebensowohl verraten uns Eigentümlichkeiten der

Landschaft, wie in der Atakamawüste und der Ostfalte der

Kordillere, wo ehedem die salzigen Wasser gestanden haben bzw. zur

chilenischen Küste hin wieder abgeströmt sind.

(Bildquelle: Dieses Foto wurde uns von

einer Leserin unserer Netzseite zur Verfügung gestellt.)

Ein Salzsee (Peru/Bolivien) der sich in einer Höhe von zirka 3600 m Höhe befindet.

Ein Salzsee (Peru/Bolivien) der sich in einer Höhe von zirka 3600 m Höhe befindet.

Von erheblicher Bedeutung

für unser Vorbringen ist eine besondere,

1926 von den Professoren Posnansky und Troll auf etwa 500 km Länge

hin genau nivellierte Strandlinie. Sie ist den Wänden der

flachen Berge, die vom Titikaka zum Pooposee und den diese beiden Seen

verbindenden Desaguodero-Flußlauf (in jeweils mäßiger

Entfernung der Gewässer) entlang streichen, deutlich

abzulesen. Die Strandlinie - in Gestalt ehemaliger

Uferablagerungen, vom Brandungsschlag bewirkter Felsauswaschungen, wie

sie eine längere Zeit hindurch ungefähr gleichbleibender

Wasserstand nach seinem Absinken hinterläßt - kennzeichnet

einwandfrei die Uferlinie eines ehedem zusammenhängenden breiten,

seenartigen Gewässers. Sie deutet auf eine (teilweise einem

Binnenmeer gleichende) weitgedehnte Wasserfläche mit darin

aufragenden Hochinseln auf der Meseta hin. Aber sie besagt uns

noch weit mehr.

Das Ruinenfeld von Tihuanaku

und damit die prähistorische

Sonnenwarte mit dem Sonnentor liegt heute rund 20 km vom Titikakasee

entfernt und etwa 27 m über dem heutigen Spiegel des Sees

erhöht. Die Strandlinie verläuft hier in gleicher

Höhe und läßt darauf schließen, daß

Urtihuanaku vor Zeiten einmal eine Hafenstadt am damaligen Binnenmeer,

d.h. einer von Gebirgsmauern umsäumten Seebucht mit Zugang zum

Weltmeer war. Da unter den nach und nach freigelegten Bauwerken

des Ruinenfeldes mindestens fünf als Häfen erkennbare Anlagen

und ein das ehemalige Stadtgebiet umschließender Hafenkanal

festzustellen sind, ist der Hafenstadtcharakter als solcher nicht

anzuzweifeln. Schon knapp hundert Meter nördlich der

Kalasasaya geben sich dereinst aus schweren Haussteinquadern gefertigte

Bauwerke eindeutig als die Molenmauern zweier rechteckiger Hafenbecken

zu erkennen. Die Übereinstimmung vom Strandlinien- und

Ruinenbefund wäre somit ein erstes Positivum im Rahmen der

Enträtselung Urtihuanakus.

Die Strandlinie als solche

besitzt nun die zunächst fatal

erscheinende Eigenschaft auf einer Strecke von 400 km hin um den Betrag

von 86 m nach Süden zu allmählich abzufallen. Dieser,

wenn auch nur geringe Abfall (also rund 20 cm pro km) läßt

sich nur so erklären, daß die Gleichgewichtslage der

Wassermassen auf Erden dereinst eine andere als heutigentags war,

daß mit anderen Worten der durch die Strandlinie markierte

Wasserspiegel im Falle eines Vermessens mit unseren heutigen

Meßinstrumenten durchaus als wagrecht und nicht etwa schräg

verlaufend registriert worden wäre! Fragen wir nach der

Ursache der veränderten Gleichgewichtslage der irdischen

Wassermassen in Vorzeittagen, so gehen wir nicht fehl, an die vom

Mondvorgänger äquatorwärts hochgesaugte Meeresflut zu

denken.

Unmittelbar vor und nach der

Zeit des eintägigen Monats

mußte sich ein Zustand eines jeweils mehrtausendjährigen

Beharrens der hoch hinauf in das Andengebiet reichenden Wassermassen

ergeben haben, wie ihn die uralte Strandlinie heute noch entsprechend

anzeigt. Ihr Verlauf entspricht im großen und ganzen der

annähernd zu berechnenden Flutringböschung in ihrem

südlichen, polwärts gerichteten Abfall. Würde das

Andenhochland auf der Nordhalbkugel der Erde liegen, so

müßte die Strandlinie nach Norden zu abfallen.

Daß jedenfalls das Meseta-Meeresbuchtgebiet mit seinen für

die damalige Menschheit geeigneten Inselbereichen in Wirklichkeit

keinen schief verlaufenden Wasserspiegel besaß (den es

erfahrungsgemäß auch gar nicht geben kann), die Strandlinie

aber dennoch etwas schief verläuft, resultiert darin, daß

die Normalen zu den Radien der Erde einstmals durch das Vorhandensein

des immerhin schon recht erdnahen Tertiärmond (Vorgänger der

Luna) verschoben war. Damit wäre ein weiteres Positivum zu

verzeichnen, das Urtihuanaku zeitlich in die Jahrmillionenferne

rückt.

Genauer besehen haben wir mit

einer erdgeschichtlichen Zeitspanne zu

werten, da der Tertiärmond den eintägigen Monat knapp hinter

sich hat, sein Todesweg zur Erde hin sich bereits auf dem absteigenden

Ast bewegt. Forscher, die, etwa wie Hörbiger,

sich darum bemühten, die astronomischen und kalendaren

Zustände zu dieser Zeitspanne ebenfalls zu ergründen, sind

der Meinung, daß im gleichen Sonnenjahr wie heute die Tagesdauer

dazumal 29,4 Stunden, die Anzahl der Tage etwa 298 bei 447

Tertiär-Mondumläufen, demnach 37 bis 38 pro

Jahreszwölftel, betragen hat und schätzungsweise 200

Sonnenfinsternisse stattgefunden haben.

Die Frage liegt nun nahe, ob der Sonnentorfries möglicherweise von Steinmetzen gefertigt sein könnte, welche die so fern liegenden Zeiten als Angehörige einer hochentwickelten Kultur durchstanden und somit ein von unserem heutigen völlig abweichendes Kalendersystem steingemeißelt nachgelassen haben. Um eine Beantwortung dieser Frage hat sich der vor dem letzten Weltkrieg zeitweilig in Tihuanaku forschende Regierungsbaurat Edmund Kiss nach Kenntnis der obigen Zahlwerte redlich bemüht. Sollten diese etwa auch dem uralten Tihuanakukalender abzulesen sein? Sein dem Sonnentorfries tatsächlich herausgelesenes - auf die kürzeste Formel gebrachtes - Ergebnis lautet: Tagesdauer 30,2 Stunden, Zahl der Tage 290, Tertiär-Mondumläufe 447 (pro Jahreszwölftel 37,2) und Sonnenfinsternisse 204 - alles pro Sonnenjahr!

Die Frage liegt nun nahe, ob der Sonnentorfries möglicherweise von Steinmetzen gefertigt sein könnte, welche die so fern liegenden Zeiten als Angehörige einer hochentwickelten Kultur durchstanden und somit ein von unserem heutigen völlig abweichendes Kalendersystem steingemeißelt nachgelassen haben. Um eine Beantwortung dieser Frage hat sich der vor dem letzten Weltkrieg zeitweilig in Tihuanaku forschende Regierungsbaurat Edmund Kiss nach Kenntnis der obigen Zahlwerte redlich bemüht. Sollten diese etwa auch dem uralten Tihuanakukalender abzulesen sein? Sein dem Sonnentorfries tatsächlich herausgelesenes - auf die kürzeste Formel gebrachtes - Ergebnis lautet: Tagesdauer 30,2 Stunden, Zahl der Tage 290, Tertiär-Mondumläufe 447 (pro Jahreszwölftel 37,2) und Sonnenfinsternisse 204 - alles pro Sonnenjahr!

Die im großen und ganzen

völlige Übereinstimmung der

Zahlwerte ist derart verblüffend, daß an einen Zufall nicht

zu denken ist. Nicht nur das Kalender- geheimnis Tihuanakus als

solches scheint demnach enträtselt zu sein, sondern unsere gesamte

Kulturforschung wird sich daran gewöhnen müssen, mit weit

ausgedehnteren Zeitläufen zu werten, als sie sich das bislang nur

träumen ließ. Läßt einerseits eine uralte

Standlinie auf das hohe Alter bestimmter Bauten Urtihuanakus

schließen, deren Hafenanlagen mit der sie schneidenden Standlinie

in Einklang stehen, so stellen andrerseits die entzifferten

Ideographien am Sonnentor eine vollwertige Gegenprobe aufs Exempel dar.

Fassen wir einige Bauwerke des

Ruinenfeldes noch etwas näher ins

Auge oder nehmen wir die geologische Beschaffenheit der Meseta und

ihrer Gebirgsumrandung noch etwas unter die Lupe, schwinden jede

Zweifel an der Realität der hier einst stattgefundenen

Gewaltabspiele.

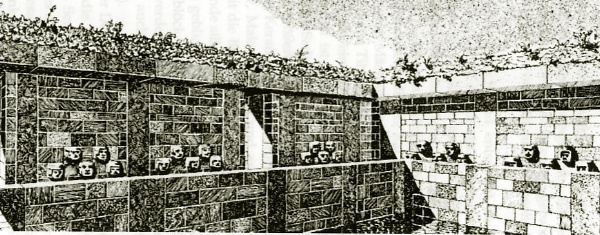

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und

ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)

Der alte Tempel in Tihuanaku mit dem eigenartigen Fries von Porträtsköpfen dich über dem Fußboden.

Nach einem Rekonstruktions-Schaubild von Reg.-Baurat Kiss.

Der alte Tempel in Tihuanaku mit dem eigenartigen Fries von Porträtsköpfen dich über dem Fußboden.

Nach einem Rekonstruktions-Schaubild von Reg.-Baurat Kiss.

Sehr hohen Alters wie auch die

Anlage der Kalasasaya dürften die

Reste eines ursprünglich in die Erde hinein gebauten,

vorläufig mit "Alter Tempel" umschriebenen Bauwerkes sein.

Die dicken Mauern sind zwischen megalithische Pfeiler eingelassen, mit

denen sie in der Fläche bündig liegen. Damit sie nicht

zwischen den Pfeilern herausfallen, sind sie mit Nut und Feder in sie

eingefügt. Dieser soliden Bauart ist es zu verdanken,

daß die Wände über undenkliche Zeiträume hin

wenigstens in ihren unteren Teilen einigermaßen erhalten blieben,

im übrigen auch infolge ihres Erdeinbaues keiner wesentlichen

Verwitterung ausgesetzt waren. Bemerkenswert und vom Schauer des

Geheimnisvollen umwebt sind eigenartige, den Innenwänden

eingelassene inzwischen inkrustierte Porträtköpfe, die einer

Ahnengalerie entsprechen dürften. Der Einbau in den

Felsboden und die Verwendung künstlicher Mittel gegen

Einsturzgefahr spricht für Erdbebenschutz, wie ein solcher

während einer Zeitspanne ungewöhnlicher Beben geraten sein

mußte. Das dürfte auch für merkwürdig

engräumige Gelasse gelten, die sich unter dem Erdboden befanden

und hinsichtlich ihrer Bauweise gegen Bebenstöße

hervorragend gesichert waren, vielleicht auch einen willkommenen

Unterschlupf gegenüber Aschenregen der Vulkane und nicht zuletzt

gegenüber Großhagel und niederbrechenden Mondtrümmern

boten. Verschiedene der über das Ruinenfeld, auch über

das Weichbild der modernen Stadt Tihuanaku zerstreuten Gelasse, die man

allenthalben mit "unterirdischen Wohnungen" bezeichnen kann, werden

heute noch von indianischen Bewohnern als Keller benutzt.

Auf ein sehr großes, 200

x 200 m umspannendes festungsartiges

Bauwerk, das dereinst auf einem offenbar künstlich

aufgeschütteten Berg errichtet war, weisen dessen allenthalben

freigelegte Stützmauern hin. Zum Teil sind auch die

Grundmauern verschiedener Gebäude erhalten, die ehedem auf der

oberen Plattform der Festung, der man den Namen Akapana verliehen hat,

festgefügt standen. Für einen ursprünglich auf der

Plattform befindlichen Teich spricht eine hier ausmündende

Entwässerungsleitung, deren Beginn infolge der einstmaligen

Verwendung schwerer Hausteinplatten und Andesitblöcke fast

vollständig erhalten blieb. Auch Akapana, das bei einer

Versuchsrekonstruktion gleichsam den Eindruck eines bombensicheren

Bunkers erweckt, dürfte den urältesten Bauten Urtihuanakus

hinzuzuzählen sein.

Schließlich sei, ohne das

Ruinenfeld auf seine weiteren Bauwerke

hin abzutasten, noch auf die merkwürdigen Terrassenbauten, von den

Eingeborenen Andenes benannt, hingewiesen. Es handelt sich hier

um landwirtschaftlich genutzte Stufenäcker, deren

Stützgemäuer ein Wegspülen der Ackerkrume

verhindert. Sie bedecken in einer Länge von etwa 2000 km und

einer Breite, die dem Abstand (etwa 200 km) der beiden Kordilleren

entspricht, alle Berge bis in die hohen Gipfelgebiete hinauf, finden

sich selbst auf dem Illimani, dem Granitklotz bei La Paz in über

5000 m Höhe. Sie würden sich wahrscheinlich auch noch

höher hinauf entdecken lassen, wenn der Schnee einmal

verschwände, der in der geologischen Gegenwart auch unter

heißer Sonne hier dauernd liegen bleibt. Nicht nur die

Berge Boliviens, sondern auch die von Peru auf der Strecke vom

Titikakahafen Puno bis nach Cuzco und darüber hinaus sind mit

solchen Terrassenbauten übersät, die von der Tiefe gesehen

gleich zarten Notenlinien wirken und die um so besser erhalten und

damit vor menschlicher Zerstörung bewahrt sind, je höher sie

liegen. Es ist kaum zu errechnen, welche gewaltige Gesamtstrecke

die hundertfach übereinandergetürmten Kunstbauten wohl

ausmachen, wie oft sie wohl, aneinandergereiht, den Erdball

umspannten! Einige der nicht allzuhoch gelegenen Terrassen werden

heute noch von einsichtigen Indianern genutzt, sofern diese den Wert

der Terrassen als Humus- und Feuchtigkeitssammler erkannt haben.

Solche Ackerbauterrassen

dürften zweifelsohne in jenen Zeiten

angelegt worden sein, da die Menschheit nach und nach in die

Andenhochberge, in die Meseta gedrängt wurde, weil (abgesehen von

wenigen weiteren Erdgebieten, wie etwa dem abessinischen Hochland mit

ähnlichen Terrassen) grundsätzlich kein Lebensraum für

Menschen mehr bestand, die sich noch Generationen hindurch hier

kulturell betätigen konnten und Beweise dafür der Nachwelt

hinterlassen haben. Das Zeitalter der Terrassenanlagen kann somit

nur dasjenige der vom erdnahen Mondvorgänger

äquatorwärts hochgestauten Meeresflut gewesen sein. Den

damaligen Terrassenbauern müssen selbstredend die uns

Gegenwärtigen hoch anmutenden Kordilleren infolge des um etliche

tausend Meter höher liegenden Ozeanspiegels weit niedriger,

geradezu als mäßig hohe Berge oder Hügel erschienen

sein.

Diese Berggebiete waren dazumal

nicht mit Schnee bedeckt, denn einmal

lagen sie dem hochangestiegenen Meeresspiegel weit näher als je

zuvor, überragten diesen um allenfalls 2000 bis 3000 m und zum

andern mußten die vom Mondvorgänger hier dichtgetürmten

und gleichsam emporgesaugten Luftmassen ebenfalls dem Zustandekommen

eines verhältnismäßig milden Klimas Vorschub

leisten. So war es den Menschen sehr wohl möglich, hier oben

Ackerbau zu treiben und auf den endlosen Terrassen Nahrung für

alle zu schaffen, die sich auf der Meseta als einem Asyl von

Dauerbestand im Verlaufe der Zeiten angesiedelt hatten. War doch

die übrige Erde zur damaligen Zeit nahezu unbewohnbar. Was

aber das in den äquatornahen Gebieten steigende Meer den Menschen

an Lebensraum weggenommen hatte, ersetzte ihnen jetzt eine der

Agrikultur zuträgliche Wärme. Weiterhin dürften

die Mesetagewässer in dieser fern verrauschten Erdenzeit

äußerst fischreich gewesen sein, dürften auch über

erheblich große Fische verfügt haben, wie es ergrabene Reste

der ehemaligen Fischfauna augenfällig machen.

Ähnlich wie an den Ufern

des heutigen Titikaka Unmassen von

Kalkalgen gedeihen, hielten deren Vorläufer die flachen Uferteile

der damals viel weiter ausgedehnten Mesetagewässer besetzt.

Pausenlos sanken die kalkigen Reste der ihren Lebensreigen jeweils

beendeten Algen ab, schichteten sich meterdick auf, wurden

späterhin trockengelegt und verfestigt und lassen sich heute auf

kilometerweiten Strecken hin entdecken. Zum großen Teil

helfen die Niederschläge kalkhaltiger Algenarten mit, ehemalige

Ufermarken bzw. Strandlinien als solche zu erkennen.

Kalkablagerungen ähnlicher

Natur sind wohlweislich auch auf den

Steinquadern verschiedener Ruinenteile Urtihuanakus

festzustellen. So sind beispielsweise die Stufen der Freitreppe

Kalasasayas mit einem derart festen Kalkbelag überzogen, daß

es nicht leicht fällt, etwas davon abzukratzen und

Untersuchungszwecken zugänglich zu machen. Das deutet darauf

hin, daß die Bauwerke vorübergehend unter Wasser gerieten,

verträgt sich aber wiederum mit der Folgerung, daß bei

bedrohlicher Annäherung des Mondvorgängers die sich

ständig mehr einengende und rasend umlaufende

Meeresgürtelflut noch entsprechend höher ansteigen und auch

die Gewässer der Meseta in Mitleidenschaft ziehen

mußte.

Auch hierfür spielt uns das Naturgeschehen einen geradezu wundersamen Zeugen in die Hand. Es handelt sich weniger um eine eigentliche Strandlinie mit ausgesprochenen Brandungshohlkehlen und festverkitteten Kalkbändern, sondern mehr um eine durch einen Muschelhorizont gekennzeichnete Ufermarke, offenbar eine solche, die uns den einstmals höchsten Stand der Meseta-Wasseransammlung verrät. Dafür spricht vor allem der Umstand, daß die Pfahlmuschelreste der Vorferne im Zuge des Ufermarkenverlaufs noch heute offen zutage liegen, massenweise eingesammelt werden können, somit weder zu Kalkstein gepreßt wurden, noch späterhin unter irgendwelchen Druck gerieten. Heutigen Indianern liegt es ob, aus den überkommenen Muschelresten recht brauchbaren Maurerkalk zu brennen. Der Verlauf der stellenweise verwaschenen oder unterbrochenen Ufermarke stimmt im ungefähren mit demjenigen der uns bereits bekannten und Urtihuanaku berührenden Strandlinie überein, nur daß die Ufermarke wenige hundert Meter höher sich hinzieht.

Auch hierfür spielt uns das Naturgeschehen einen geradezu wundersamen Zeugen in die Hand. Es handelt sich weniger um eine eigentliche Strandlinie mit ausgesprochenen Brandungshohlkehlen und festverkitteten Kalkbändern, sondern mehr um eine durch einen Muschelhorizont gekennzeichnete Ufermarke, offenbar eine solche, die uns den einstmals höchsten Stand der Meseta-Wasseransammlung verrät. Dafür spricht vor allem der Umstand, daß die Pfahlmuschelreste der Vorferne im Zuge des Ufermarkenverlaufs noch heute offen zutage liegen, massenweise eingesammelt werden können, somit weder zu Kalkstein gepreßt wurden, noch späterhin unter irgendwelchen Druck gerieten. Heutigen Indianern liegt es ob, aus den überkommenen Muschelresten recht brauchbaren Maurerkalk zu brennen. Der Verlauf der stellenweise verwaschenen oder unterbrochenen Ufermarke stimmt im ungefähren mit demjenigen der uns bereits bekannten und Urtihuanaku berührenden Strandlinie überein, nur daß die Ufermarke wenige hundert Meter höher sich hinzieht.

Der Befund läßt

darauf schließen, daß die

Mesetabewohner trotz des Verlustes ihrer Metropole sich nach und nach

immer höher hinauf in die Berge begaben, auch ihre

Ackerbauterrassen ständig höher anlegten, um somit die Reste

des Bodens, die ihnen höhere Gewalt überließ, zur

Gewinnung des täglichen Brotes ausnutzen zu können. So

erklärt sich wiederum das heutige Bild der restgebliebenen

Agrarterrassen, die ehedem nicht ausnahmslos auf einmal angelegt wurden

bzw. gleichzeitig in Benutzung standen. Sicherlich haben die

letzten der bergehoch gedrängten Menschengeschlechter keine

weiteren Kulturbauten mehr errichtet, zumal der Erdball allmählich

im Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Mondauflösung

stand. Hatten doch die nunmehr oberhalb der höchsten

Wasseransammlung hausenden Menschen ganz unter dem Zwielicht des

niederbruchbereiten Mondvorgängers, unter einer

wolkenverhüllten und wechselweise verdunkelten Sonne, unter

Kaltstürmen, Hagelunwettern und sonstwie entfesselten

Naturgewalten zu leiden. Angesichts des riesenhaften Mondes

dürften die Menschen der damaligen Zeit sehr wohl gefühlt

haben, daß dem Erdball so etwas wie ein Jüngstes Gericht

bevorstand. Prasselten aber erst die ersten zentnerschweren

Hagelschauer nieder, denen eisenharte Mondtrümmer folgten, war es

für viele gewiß nicht leicht, sich im letzten Augenblick

noch in einer Felskammer schützend zu bergen. Damit war

zugleich der Zeitpunkt des Abflusses der riesenhaft angestauten

Gürtelmeerflut gekommen, was für die Menschen hier oben eine

Entlastung von den sie umgebenden Wassermassen bedeutete, indessen sich

auf der weiteren Erdoberfläche das unter Großbeben sich

vollziehende Sintflutgeschehen abspielte.

Die Wirkung der mit

unvorstellbarer Wucht und Schnelle

abströmenden Wasser erkennt man noch heute mit erschütternder

Deutlichkeit, sobald man die drei riesigen Terrassen der

Küstenkordillere am zweckmäßigsten per Mula

durchquert. Ob man nun von Arika nach Takna reitet und von dort

über die Küstenande emporsteigt, oder ob man mit der Bahn

Arika-La Paz die wüsten Strecken durcheilt, die von Gigantenhand

durcheinandergewühlt und mit unendlichen Schuttmassen

überstrudelt zu sein scheinen, oder ob man von Mollendo aus nach

Cuzco durch die Wüste reist, in der Arequipa unter

Eukalyptusbäumen ruht - überall bietet sich das gleiche Bild

ungeheuren Geschehens und beispielloser Wasserfluten! Wenn

kurzsichtige Geologen behaupten, daß dies alles vielleicht

Gletscherarbeit sei, so hat ihnen bereits Posnansky entgegnet,

daß solche Gletscher allenfalls auf dem Jupiter liegen

müßten, um eine Arbeit zu verrichten, wie sie in Hunderten

von Kilometern Breite tatsächlich geleistet worden ist. Hier

bleibt nichts anderes übrig, als die Schuttberge und

Trümmerfelder für zweifellos fluviatielen, somit

flutbewirkten Ursprungs zu halten.

Schrieb uns doch der bereits

genannte E. Kiss, der mit Posnansky und

weiteren Gelehrten eng zusammenarbeitete, vor Jahren einmal, daß

beim Anblick dessen, was in der Küstenkordillere geschehen sei,

selbst ein heftiger Gegner geologischer Katastrophen nicht mehr mit

ehrlichem Gewissen sagen könne, das alles sei ganz allmählich

geschehen oder es sei eine Wirkung der gewiß recht heftigen

Tropenregen. "Und wenn Lyell

(der Vater des Gedankens eines ständigen geologischen

Gleichgeschehens, Verf.) Gelegenheit

gehabt hätte, von Mollendo nach Arequipa durch die

Felsenwüste zu reiten, so würde er nach seiner Rückkehr

Abbitte für das geleistet haben, was er in der wissenschaftlichen

Welt angerichtet hat. Denn bei der Betrachtung einer einzigen

Quebrada, einer beliebigen Schlucht, die sich durch eine der drei

gigantischen Andenterrassen zieht, würde er gesehen haben,

daß hier ganze Berge grauer Felsen von unermeßlichen Fluten

mit Geröll und Sand übereinander und zusammengestrudelt

worden sind, als seien es leichte Späne von Kork und Holz.

Und wenn man staunend vor dem Ergebnis solcher Naturgewalten steht, so

glaubt man auf einem fremden Planeten zu sein und nicht auf der Mutter

Erde, die an anderen Stellen ihres weiten Rundes einen so sanften

Eindruck macht. Mag es sonst auf der Erde für den Geologen

genug interessante Dinge geben, die er kennt und über die er sich

nicht wundert, in den Kordilleren lernt er geradezu beten - und

vielleicht auch nachdenklich werden!"

Ist es doch bezeichnend, aus dem Munde eines alten Indio zu vernehmen, daß seine Vorfahren eine Berge überrennende Flut miterlebten und Teile der Felsengebirge heute noch versteinerten Wellen gleichen!

Ist es doch bezeichnend, aus dem Munde eines alten Indio zu vernehmen, daß seine Vorfahren eine Berge überrennende Flut miterlebten und Teile der Felsengebirge heute noch versteinerten Wellen gleichen!

.................................

Sind doch alle Gelehrten, die der Meseta wie dem Andengebiet überhaupt ihr besonderes Interesse schenkten bzw. eine Lebensarbeit daransetzten, der Ansicht, daß hier durch jeweils größere Zeiträume getrennte verschiedene Kulturen blühten und wieder verschwanden, ein Vorgang, der unserer Meinung nach tatsächlich erst durch den Hineinbezug kosmischer Gewalten deutbar zu werden scheint und die hier rankende reiche Problematik verringert.

Sind doch alle Gelehrten, die der Meseta wie dem Andengebiet überhaupt ihr besonderes Interesse schenkten bzw. eine Lebensarbeit daransetzten, der Ansicht, daß hier durch jeweils größere Zeiträume getrennte verschiedene Kulturen blühten und wieder verschwanden, ein Vorgang, der unserer Meinung nach tatsächlich erst durch den Hineinbezug kosmischer Gewalten deutbar zu werden scheint und die hier rankende reiche Problematik verringert.

Schon der Amerikaner William

Prescott, der vor reichlich hundert Jahren

die Mitwelt mit der Kultur der Azteken und Inkas vertraut machte,

glaubte die Vermutung aussprechen zu dürfen, daß schon lange

vor der Zeit der Inkas ein in der Bildung sehr vorgeschrittenes

Menschengeschlecht in Südamerika lebte. In der Nähe des

Titikakasees würde dieses Geschlecht beheimatet gewesen sein,

dessen Ergründung eine dankbare Aufgabe des sinnenden

Altertumsforschers sei. Aber - so meinte Prescott - es sei ein

Land der Finsternis, das weit über das Gebiet der eigentlichen

Geschichte hinausreiche. Damit hatte der verdiente Forscher des

alten Amerika den Nagel auf den Kopf getroffen. In unserem

zwanzigsten Jahrhundert aber konnte sich Posnansky anläßlich

besonderer Bauwerkfunde, die er in einer Bucht des Titikaka auf der

Insel Siminake 1931 entdeckte, nicht der Worte enthalten: "Unzweifelhaft ist die Kultur von Siminake

ganz unendlich alt, denn das Bauwerk mit seinen über drei Meter

dicken Mauern muß schon vor der Eiszeit entstanden sein, als der

Titikaka noch nicht so groß war wie heute und erst späterhin

seine Wasser über die Meseta reckte."

Dies mögen jene verstehen,

die als Verteidiger der, wenn auch seit

Darwins Tagen reichlich gemodelten, Abstammungslehre oder auch als

Archäologen daran Anstoß nehmen, jahrmillionenferne Kulturen

der Menschheit mit kühler Gelassenheit für real zu

halten. Doch gegenüber ersichtlichen Beweisgründen

für ein außerordentlich hohes Alter der Menschheit und deren

jeweils selbständigen, nicht etwa auf ein billiges

Entwicklungsnacheinander basierenden Kulturen, lassen sich heute keine

stichhaltigen Einwände mehr machen. Schließlich sind

schon genügend viele biologisch, anatomisch, geologisch,

prähistorisch oder auch kulturgeschichtlich geschulte Forscher auf

bestem Wege wertvolle Pionierarbeit zu leisten, die in eine völlig

Neuorientierung aller das Menschengeschlecht und seine noch offenen

Rätsel berührenden Dinge einmünden wird.

Einfang der Luna - Ende Tihuanakus

Noch blüht erdenweit

mondlose Kultur, empfindet das Leben allgemein die Ruhe des

Erdsterns. Doch allmählich künden sich die Vorboten des

Mondeinfanges an, lange bevor noch der Nochplanet seinen Himmelspfad um

die Erde schlingt. Langsamer als die Erde umläuft er die

Sonne, doch alle paar Jahre kommt die Erde zwischen ihn und die Sonne

zu stehen (Opposition). Dann ist sein Abstand von der Erde

jeweils am geringsten und etliche Wochen hindurch spielen beide

Himmelskörper ihre Kräfte bereits gegeneinander aus.

Unterirdische Gewalten werden in der Erdkruste wach, lösen Beben

aus, die Meergewässer erfahren eine Störung.

Tieferliegende Strandgebiete werden überschwemmt und der

kultivierte Mensch der damaligen Zeit nimmt solche Vorboten des

kommenden Mondeinfangs gewissermaßen als kosmische Warnungen hin.

Diese Warnungen gewinnen an

Ausmaß, je mehr der merkwürdige Nochplanet von Opposition zu

Opposition an Größe zunimmt und schließlich einem

Planetenscheibchen von geringer Tellergröße gleicht.

Sofern ein Sterngucker der damaligen Zeit mit einem Teleskop hätte

arbeiten können (was immerhin im Bereich des Möglichen

liegt), stellt er fest, daß der unheimliche Himmelskörper

sich merklich verändert. Ehedem glänzende Flächen

werden dunkler und eigentümliche Nebelschwaden breiten sich

über das Gestirn aus. Die Kräfte der Erde beginnen

wohlverstanden seine bisherige Oberfläche zu zerstören und

modellieren jenes Oberflächengefüge zurecht, wie wir es im

ungefähren unserem Erdmond noch heute abzulesen

vermögen. Sehr tumultarisch geht es damals auf der

Oberfläche des unmittelbar vor seinem Erdeinfang stehenden

Himmelskörpers zu. Seine dicke Eiskruste zerbricht,

Wasserströme treten von innen heraus, Ureisschollen zerknicken,

treiben umher, bis wieder alles fest niederfriert. Weiterhin

bremst die Erde die ursprüngliche Eigendrehung des mondwerdenden

Körpers ab, saugt den letzten Rest seiner Lufthülle hinweg,

so daß eine heftige Wasserdampfung und Eisverdunstung eingeleitet

wird, als deren Folge eine Art Kometenschweif hinter dem Gestirn

einherzieht. Das alles läßt die Menschen wahrlich

nicht gleichgültig, zumal an schwerwiegenden Erdstößen

und plötzlich aufflammenden Vulkankratern kein Mangel ist.

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und

ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)

Schema eines Mondeinfanges - ein vordem selbständiger Planet wird Erdmond. Links oben: vom Strahlungsdruck der Sonne abgetriebene Partikelchen.

Lb = einstige Planetenbahn des werdenden Mondes. MEb = Mondeinfangsbahn. kMb = angenäherte heutige Mondbahn.

Schema eines Mondeinfanges - ein vordem selbständiger Planet wird Erdmond. Links oben: vom Strahlungsdruck der Sonne abgetriebene Partikelchen.

Lb = einstige Planetenbahn des werdenden Mondes. MEb = Mondeinfangsbahn. kMb = angenäherte heutige Mondbahn.

Sobald jedoch die Schwerkraft

der Erde die Einschwenkung des Nachbargestirns in eine Mondbahn

bewirkt, d.h. der Augenblick des eigentlichen Gestirneinfanges erreicht

ist, erlebt die Erde einen allgewaltigen Schicksalstag. Die

Eingliederung der Mondbahn in die Äquatorebene der Erde und die

ebenso plötzlich eintretenden Gewalteinwirkungen der beiden

Himmelskörper zueinander lassen das Ozeanwasser der Erde in

Windeseile äquatorwärts stürmen. Ein ungeheurer

Wogenschwall läßt das Inselreich Atlantis

sturmüberflutet niederbrechen, ähnlich rasch, wie es die

Überlieferung vermeldet. Gleich zwei Rennfahrern, von denen

der kleine äußere den größeren inneren um einen

Bruchteil überholt, folgen im Augenblick des Einfangens Erde und

Mond noch um die Sonne. Dem kleineren war aber jetzt nicht mehr

die Kraft gegeben, selbständig weiterzurasen, sondern von

unsichtbaren Mächten des größeren gefesselt wurde er

von diesem vorn übergeschwenkt. Während das in

Wirklichkeit zu einem Zusammenprall der beiden führen

müßte, denken wir uns nun den größeren

weitersausen und den kleineren von dieser Sausfahrt mitgerissen, dabei

den größeren dauernd umfahrend. Zunächst als

gestreckte Ellipse, deren größere Achse beim öfteren

Umkreisen um die Erde schließlich immer kleiner wurde, d.h. die

Ellipse sich immer kreisähnlicher ausrundete, um schließlich

die Gestalt der heutigen Mondbahn anzunehmen. Eine

endgültige Einregelung der heutigen Mondbahn vollzog sich zwar

nicht von heute auf morgen, sondern währte etliche Jahrhunderte,

wenn nicht Jahrtausende.

Inzwischen waren aber die

Nachwehen mondeinfangbedingter Erdkatastrophen zur Ruhe gekommen.

Wohl hat das Mondeinfangspiel die Erde gehörig bedrängt, doch

nicht allerorten auf Erden war der Mensch den damit verbundenen

Schrecknissen ausgesetzt und nicht für ewige Zeiten sollte die

nachsintflutliche bzw. vormondliche Atlantiskultur infolge ihrer

erdweiten Verbreitung begraben werden. Während z.B. Menschen

in manchen Gebieten der mittleren und höheren Breiten von den

Mondeinfangfluten kaum erfaßt oder nur mäßig betroffen

wurden und eher unter Erdbeben zu leiden hatten, muß es Bewohnern

des Andenhochgebietes und damit auch der Meseta weniger glimpflich

ergangen sein. Daß hier oben wieder Kulturen blühten,

nachdem die Meseta unmittelbar nach der Sintflut wohl für lange

Zeiten hindurch unbewohnt war, läßt sich nur so verstehen,

daß dieses Mesetagebiet gleichsam wie ein Magnet auf Menschen

irgendwelcher Zeiten einwirkte, daß es einem in den menschlichen

Generationenfolgen unvergessen bleibenden Kulturheiligtum entsprach.

An sich hatten es

Menschengruppen während der mondlosen Zeit nicht nötig, die

Meseta etwa als Ausweichgebiet vor Naturgewalten aufzusuchen.

Aber sie taten es dennoch, wie es die Ruinenbefunde eindeutig

beweisen. Hier oben beim Titikaka fand tatsächlich ein

Kommen und Gehen von Kulturen statt. Zu wiederholten Malen wurde

an nachgelassenen Bauwerksresten längst abgesunkener Vorfahren

wieder gebessert und weitergebaut. So wollen die berufendsten

Forscher der hier in Frage kommenden Materie verstanden sein. In

die Perspektive mondbedingter Erdtragödien gerückt

können wir auch sagen: Hier haben Menschen bereits zur

vorsintflutlichen Ringmeerflut geweilt und prachtvolle Bauten

errichtet. Hier haben Menschengeschlechter die Sintflut

durchstanden und deren Abströmen erlebt, und hier haben weit

spätere Geschlechter über Kulturtrümmern der Vorferne

erneut geformt und gestaltet, vielleicht solche, die als atlantische

Kolonisatoren hierher fanden und Meisterwerke atlantischer Kultur

nachließen. Es sollte die Tragik auch dieser

Glücklichen sein, inmitten eines besonnten Daseins geradezu

urplötzlich zugrunde zu gehen.

Bei der Durchmusterung der

Ruinenfelder fällt es dem Beschauer merkwürdig

überraschend auf, daß reichlich viele Bauarbeiten, die

Zeugen der zeitlich jüngsten Kulturepoche auf der Meseta sind,

plötzlich eingestellt sein mußten. Eine Stadt - nennen

wir sie jetzt Alttihuanaku - die offenbar im zügigen Aufbau mit

Prunkbauten stand, wurde gleichsam Hals über Kopf an diesem Ausbau

behindert! Ein fein ziseliertes Maurerlot liegt beispielsweise

neben einem Meißel aus gehärteter Bronze am Fuße eines

eben begonnenen Werkstückes, das bis auf den heutigen Tag nicht

vollendet wurde. Mit sauber gemeißelten Nischen und

Ornamenten versehene Hausteinblöcke stehen aufgereiht und fertig

zum Versetzen wie auch das Hauptgesimse eines wahrscheinlich

mausoleumartigen Baues. Inmitten einer Bauanlage stehen

trachytene Gußformen bereit, darinnen die Bronzedübel und

Klammern gegossen wurden, mit denen man die Werksteine untereinander

verband. Nahe der Kalasasaya liegen gewaltige Gesimse, die gerade

vollendet werden sollten. Auch eine von getrocknetem Schlamm

bedeckte Büste wurde aufgefunden, der nur eine edel geformte

Menschengestalt als Vorbild gedient haben kann.

(Bildquelle/-text: Buch "Die Sintflut und

ihre Wiederkehr" von Behm, 1956)

Gesamtansicht des Ruinenfeldes von Puma-Punktu in Tihuanaku.

Gesamtansicht des Ruinenfeldes von Puma-Punktu in Tihuanaku.

Das alles spricht deutlich

dafür, daß die Schöpfer und Baumeister der in Arbeit

befindlichen Bauten dereinst von einer grauenhaften Katastrophe

überrascht wurden und nicht etwa freiwillig ihre

Arbeitsplätze verlassen haben. Daß dieser Katastrophe

eine Unzahl von Menschen und Tieren zum Opfer fielen, verraten deren

Gebeine, die dem grauweißen Ton des Untergrundes und der weiteren

Umgebung massenhaft eingestreut sind. Die Zahl dieser Gebeine ist

so groß, daß es Hunderttausende gewesen sein müssen,

die hier ein plötzliches Ende fanden. Offenbar hat es sich

aber nicht nur um Eingesessene Alttihuanakus wie auch weitere der

Meseta gehandelt, die hier zugrunde gingen, sondern um sehr

verschiedene Völker der Menschheit. Sollte es sich

vielleicht zum Teil um Wallfahrer handeln, die von weither kamen, sich

hier zu einem kultischen Großfest ein Stelldichein gaben und im

Augenblick frömmiger Zuversicht gleichsam zur Hölle

fuhren? Auch dieser Gedanke wurde einmal ausgesprochen. Das

würde zugleich erneut dafür sprechen, daß hier im

Andenhochland sich eine Kultstätte weltbürgerlichen

Ausmaßes breitete, ein Symbol ewiger Gotteskindschaft aller

Menschen der Erde!

Daß in erster Linie ein

Flutgeschehen für das Vernichtungswerk in Frage kommt, steht

einwandfrei fest. Hiervon überzeugt im besonderen wieder ein

Gebiet am Illimani-Berg, dem abzulesen ist, daß sich hier eine

ungeheure Flutwelle Bahn gebrochen haben muß. Unmittelbar

an der Durchbruchsstelle liegt La Paz, in deren weiterer Umgebung sich

riesenhafte Schlammgebirge türmen. Der Beschauer gewinnt den

Eindruck, als steckten die alten Granitkerne der Kordillere in einer

Manchette aus weißem, grauen und rotem, mit Kiesellagern

untermischtem Ton. Dem Augenschein nach muß dazumal ein

ganzes Städtchen (Hanko-Hanko) auf einer kilometerdicken, vom

oberen Rande der La Paz-Schlucht losbrechenden Erdscholle in die Tiefe

verfrachtet sein, wobei die Hauptmasse der Flutwoge über die

Bewohner hinweggesprungen ist. Die kaum faßbare Wucht

dieser Flutwelle mögen die Lehm- und Schuttmassen beiderseits vom

Illimani, einem festen Rammsporn aus Granit, eindeutig illustrieren.

Für uns besteht kein

Zweifel darüber, daß die Mondeinfangsflut bei ihrem ersten

Brandungssturm auch bis zur Meseta hinauf leckte, im übrigen aber

Beben die Sperren der hochgelegenen Andenseen urplötzlich

sprengten. Einmal suchten die niederbrausenden Wasser einen Weg

ins heutige Argentinien hinein und zum andern dürften sie auch

westwärts in Richtung der heutigen Salpeterfelder Chiles zum

Stillen Ozean abgeflossen sein.

Abgesehen vom

erdgeschichtlichen Befund, der die Schreckenstragödie anschaulich

genug demonstriert, darf an einen weiteren sehr bezeichnenden Umstand

erinnert werden. Es ist bekannt, daß der Mensch in seinen

religiösen und magischen Kultzeichen Gegenstände oder lebende

Wesen darstellt, die er irgendwie mit seinem Eigenschicksal in

Verbindung bringt und die er durch entsprechende Nachbildungen

gleichsam bezwingen möchte. So finden sich unter den

Schätzen des Museums in La Paz außerordentlich viele

Darstellungen des Mondes in Verbindung mit dem Puma als

Verkörperung des Bösen. Demnach legten die Menschen

Alttihuanakus besonderes Gewicht auf den Mond, den sie irgendwie

fürchteten. Sie kannten diesen aber nicht als solchen,

sondern offenbar nur als Planeten, denn sie haben stets einen

kreisrunden Himmelskörper, ein typisches Planetenscheibchen,

nachgebildet. Den Mond auch einmal als Sichel darzustellen, kam

ihnen gar nicht in den Sinn und konnte es auch nicht, da sie am Ende

einer mondlosen Zeit, als "Vormondliche" lebten.

Halten wir im Sagenschatz der

Menschheit Umschau, so dämmert bei manchen Volksstämmen auch

die Mondeinfangskatastrophe nach. So konnte eine Mayainschrift

entziffert werden, die einen Atlantisuntergang berührt und einen

die Erde streifenden Planeten (!) dafür verantwortlich

macht. Die Chibchas im äquatorialen Südamerika

führen die Legende von einem Gott Nemquetscheba, der ein recht

böses Weib besaß. In einem Zornesausbruch ließ

das Weib, Huythaca, den Rio Funza (vom Meer her) so

(zurück-)schwellen, daß er die Hochebene von Cundinamarca

überschwemmte, und sich nur wenige Menschen im letzten Augenblick

auf die Berggipfel retten konnten. Um diese Untat zu rächen,

schleuderte der sonst menschenfreundliche Gott sein Weib zum Himmel, wo

es sich in einen Mond verwandelte. Von diesem Tage an soll eine

vordem mondlose Erde einen Mond besitzen.

Im Bemühen um

Ergründung des Zeitpunktes, da Alttihuanakus letzte

Kulturblüte ausgelöscht wurde, sind mehrere Forscher

unabhängig voneinander und auf verschiedenen Wegen zu dem Ergebnis

gelangt, daß beiläufig 14 000 Jahre verflossen sind, seit

die Menschheit einer ins Riesenhafte anwachsenden Wasserverlagerung

ausgesetzt war. Das deckt sich wiederum mit Berechnungen

derjenigen, die die Mondwerdung eines Planeten ähnlich datieren

und damit einen kosmisch verursachten Aufruhr auf Erden

verbinden. Deren Deutung läßt uns jedenfalls eine

bisher geheimnisvoll umschleierte, mit glänzenden Kulturen

ausgestattete wirkliche Vorgeschichte der Menschheit verstehen und

bietet den Vorzeitforschern den Schlüssel zur Klärung vieler

Probleme an, die bis dahin das Vorzeitgeschehen umwittern.

H.W. Behm

(Quelle: Buch "Die Sintflut und ihre Wiederkehr" von H.W. Behm, Jahrg. 1956, Sponholtz Verlag)